酒、タバコ、茶、コーヒー……栄養の摂取ではなく、覚醒や鎮静を得るために口にするものを、われわれは「嗜好品」と呼ぶ。人類はなぜ、一見すると生存に不可欠ではなさそうな嗜好品を求めるのだろうか。

そもそも「嗜好品」は日本語に特有で、他国語に訳出するのが難しい不思議な言葉だ。初めてこの言葉を使ったのは、森鴎外と言われる。1912年に発表した短編小説『藤棚』で、嗜好品を「人生に必要」で、「毒」にもなるものと表現した。薬にも毒にもなる、曖昧さと両義性をはらんだ「嗜好品」。連載シリーズ「現代嗜好」では、嗜好品が果たす役割やこれからのあり方を、第一線の知識人との対話を通じて探っていく。

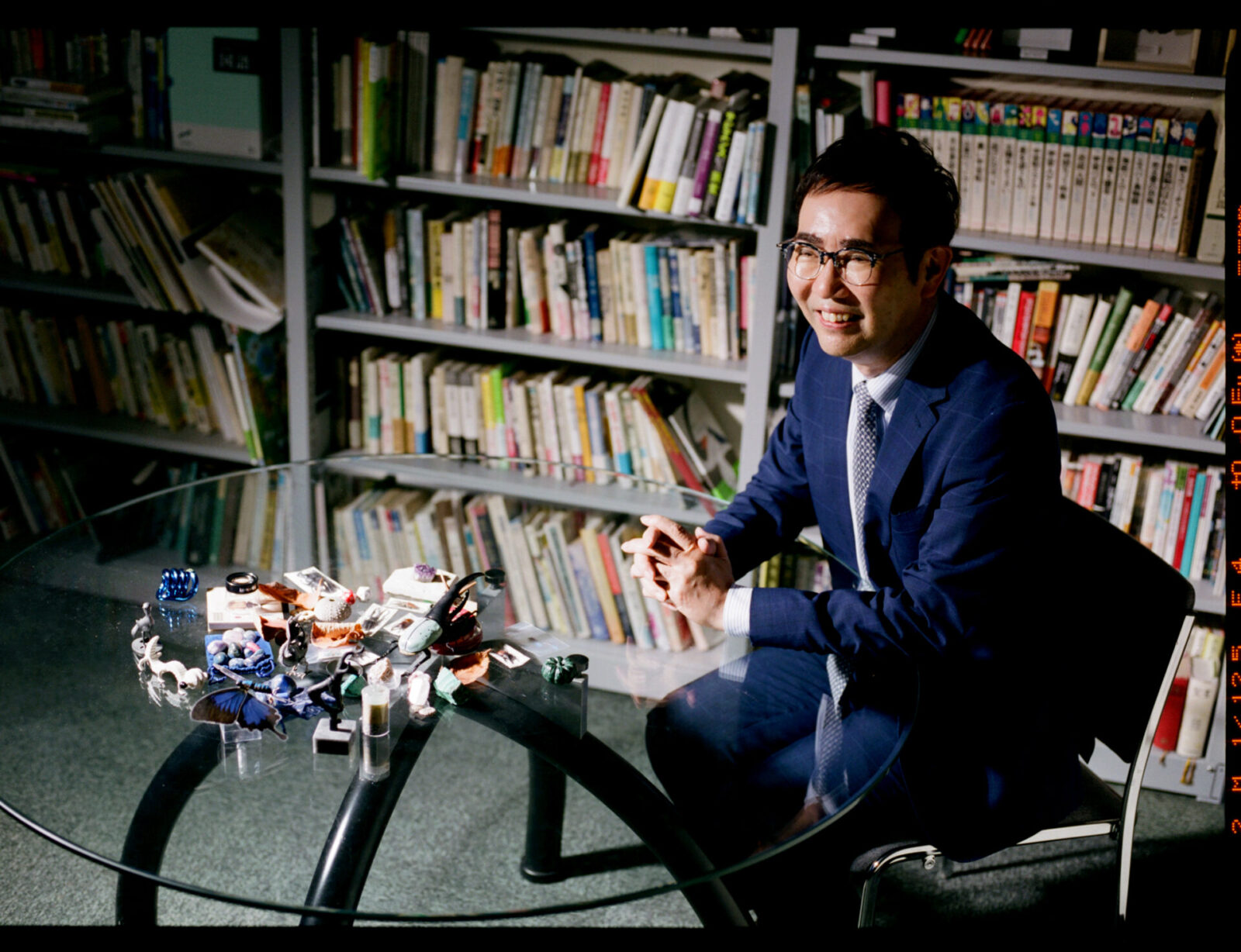

第5回は、生物学者の福岡伸一をたずねた。前編では、人間が自由を手にするために獲得した言葉の力=「ロゴス」/生命の本来のあり方である自然=「ピュシス」というふたつの概念を出発点に、過剰にロゴス化した現代社会における「ピュシスへの回路」としての嗜好品の役割を語ってもらった。後編では、生の粒立ちや手触り、そして人間の快楽の源泉である「加速感」を思い出させてくれるものとして嗜好品を捉え直したうえで、時間の感覚が変わりつつある現代において、人生の後半を「生き直す」ためにセンス・オブ・ワンダーを取り戻すための方法を探っていく。

(編集・文:菅付雅信 編集協力:小池真幸&松井拓海 写真:佐藤麻優子)

前編 》嗜好品は「ロゴスとピュシスのあいだ」をつなぐ:生物学者・福岡伸一

嗜好品のたしなみは、生の粒立ちや手触りを確認する行為

──福岡さんはよく、生命の「相補性」について論じています。ジグソーパズルのピースのように、互いに他を支えながら補いあう性質こそが、動的平衡の流れとしての生命を支えているのだと。「現代嗜好」の企画に引きつけると、栄養素を摂るための食事と、栄養摂取を目的としない嗜好品のあいだにも、相補性があるといえるのでしょうか?

両者は連続していると思いますよ。嗜好品がもたらしてくれる生理作用は、身体の中で本来的に使っている、ある種の神経伝達物質や代謝物質の代理品です。ニコチン、カフェイン、アルコールといった成分は、本来であれば身体が神経伝達物質や代謝物質として、食品成分から作り出しているものの類似品。つまり、嗜好品は食品成分の延長線上にある物質であり、三大栄養素やビタミンと連続しているとも取れるわけです。

──嗜好品は、生きていくうえで必要な成分の延長にあると。

別の切り口から見ると、嗜好品は音楽と同じように、人間が生きていることを確認するための装置でもあると思うんです。

以前、音楽家の坂本龍一さんと、音楽の起源について議論したことがありまして。一般的な文明史論では、音楽は鳥のオスとメスがコミュニケーションするときに使う鳴き声や、コオロギのような虫がメスを呼ぶときに奏でる音が発展したもの、すなわちコミュニケーション・ツールとして生まれたと言われています。ただ私は、別の側面もあったかもしれないと思っているんですよ。音楽はもっと、パーソナルな行為だったのではないかと。

音楽の基本はリズムじゃないですか。楽器が奏でる音の波長や、打楽器が奏でるリズムは、生命体としての人間が本来、内部に持っている音源と同じものです。心臓の鼓動、脈拍、呼吸音、脳波、あるいはセックスの律動など、人間の身体はさまざまなバイブレーションを発しています。しかし、我々は日々の忙しさに紛れて、自身がそうした音を発し、刻んでいることを忘れてしまう。

そこで外部に持つようになったリファレンスこそが、音楽なのではないでしょうか。打楽器や弦楽器で音を奏でることで、その音が自分の身体の中で鳴っている音とシンクロしていることを感じる。音楽が鳴ると身体を揺らしたくなるのは、まさに外部の音をメトロノームに、楽器として自分の身体を揺り動かす行為ですよね。

音楽というのは、人間が「自分は生きている」ということを思い出すための内部装置として作り出した、非常にパーソナルなものなのではないか。そんな話を、坂本さんとしました。嗜好品も同じように、一人でコーヒーを飲んだりタバコを吸ったりすることで、ピュシスを確認するためのものなのではないでしょうか。

──僕はコーヒーが好きで、バリスタや焙煎の仕事をしている友人が、国内外にたくさんいます。面白いのは、みんなコーヒーを淹れたり飲んだりすることを「自分を確認する儀式のようなものだ」と言うんですよ。

香りをかぐことは、自分の嗅覚の確かさを確認する儀式ですし、苦味や酸味を味わえるということは、味覚がビビッドであることの証ですよね。カフェインによる覚醒も、自分の脳が生きていることの確認です。やはり嗜好品をたしなむことは、自分の生の粒立ちや手触りを感じるための、パーソナルな儀式といえるのではないでしょうか。

人間の快楽の源泉は「加速感」である

──福岡さんはよく、哲学者アンリ・ベルクソンの生命観にも言及していますよね。ベルクソンは著作『創造的進化』の中に「生命には物質のくだる坂をのぼろうとする努力がある」という名フレーズを残しましたが、嗜好品をたしなむことは、エントロピーの増大に抗って「坂をのぼる」ための景気づけでもあると思うんです。

そうですね、ベルクソンは生命のピュシスとしての実態に、明確に迫っている哲学者だと思います。ピカピカの金属でも錆びるし、壮麗な建築物も風化していく。秩序あるものは崩壊していき、エントロピー増大の法則には抗えない。それでも、生命だけは何とか、それをのぼり返しているように見える。

ただ、さすがのベルクソンも、「ではどのように坂をのぼり返しているのか」までは論じられず、「エランヴィタール(生の飛躍)」というスピリチュアルな議論にとどまっている。そこで私は、僭越ながら、「先回りして壊す」というあり方を提示しました。エントロピー増大の法則が襲ってくるよりも先回りし、自ら率先して壊していく。先回りしたことによって、ちょっとだけ時間を稼ぎ、その時間を使って自らを作り返しているのではないかと。

言い換えれば、生命現象とは、時間を生み出す行為だというわけです。

負のエントロピーを稼ぐことは、時間を生み出しているということを意味します。これは時間をある種追い越していく、加速的な行為です。ちなみに人間が感じる快感は、すべて加速感なんです。車で爆走するのも、ジェットコースターが落ちていくのも、性的な快感も、すべて加速感です。

時間を追い越したときに、人間は加速を感じる。「くだる坂をのぼる」、すなわち生きるということは加速である。嗜好品も、この加速感をマイルドなかたちで思い出させてくれるものなのではないでしょうか。

人生の後半を「生き直す」ため、センス・オブ・ワンダーに立ち返る

──僕は2019年12月に『動物と機械から離れて』という本を出しました。国内外の研究者、起業家、学者など合計51名を取材し、AIが人を幸福にするかどうかを探った本なのですが、これを書こうと思った大きなきっかけが、まさに時間について考えたことだったんです。「これから働き方が大きく変わっていく」といった言説をところどころで見ますが、その背景には、21世紀に生きている人類が直面する、二つの大きな時間の変化があるように思える。一つは長寿化で、もう一つがAIの普及による労働時間の短縮です。この二つの変化によって、どんどん人生の時間が長くなっていると思ったんです。

そして嗜好品をたしなむことは、主観的に時間を伸び縮みさせる行為だといえるのではないでしょうか。延びていく人生の時間と、短縮していく労働時間の中で、どのように時間というものと向き合っていくか。これは、21世紀の人類にとっての大事な問題です。主体的に時間をコントロールしていくことの重要性が増していく中で、嗜好品は重要な役割を果たすのではないでしょうか。

私も常々、同じようなことを考えています。人生100年時代と言われている今日、私たちはどう生きるか。かつて吉野源三郎が『君たちはどう生きるか』で青少年に投げかけた問いが、現代は壮年にあたる我々に突きつけられている。

そして、その答えは簡単で、生き直すということです。では、どう生き直すのか。いわゆる中年の危機は、誰にでも訪れると思うんです。私でいえば、前編でもお話ししたように、ロゴス的な究明が袋小路に入って、そこから動的平衡のようなピュシスの探究にシフトチェンジし、昆虫少年だった頃の感覚を再び追い求めるようになった。そうした原点回帰のような瞬間をうまく見つけることで、人生の後半を豊かに生き直すことができるのではないでしょうか。

その際にひとつのロールモデルとして思い出すのは、私が好きな葛飾北斎という画家の人生です。北斎は6歳のときに、全てのものを書き写すことに目覚め、以来絵が好きで描き続けてきた。でも50歳になって振り返ってみると、これまで描いてきたものの中に、これといって満足できるものは何一つないと気づいた。それでも、少年時代の原体験、ある種のセンス・オブ・ワンダーを忘れずに、何とかそれを実現したいと思ってさまよいました。そして70歳を超えてようやく、代表作の「神奈川沖浪裏」を描き得たわけです。Never too late、何事をはじめるにも、遅きに失することはない。50歳になっても60歳になっても、誰もがもう一花咲かせられる可能性があるわけです。

──とはいえ、誰もが北斎になれるわけではありません。人生の後半に「もう一花咲かせる」ための秘訣はありますか?

ひとつ大事なのが、自分の原点が何であるか、よく覚えていることです。私の場合は、昆虫少年だったとき、みずみずしい蝶々が飛び出してきたのを見たときに感じた「生命とは一体なんだろう?」というセンス・オブ・ワンダー。北斎であれば、6歳のときに絵を描き始めたときの世界の手触り。そうしたものを大切にしながら、人生の前半で究めたものを土台に、坂をのぼり返すことが大事です。

生物学的な時間は、この坂をのぼり返す加速度によって生み出されているので、常に変動するわけです。主観的な時間が伸び縮みしているのは、そのためです。時計は物理的な時間を切り刻んでいきますが、生命的な自我が作り出している時間は、長くなったり短くなったりします。ですから、誰でも人生を生き直すことができるのです。

人生100年時代の後半を、どう生き直すのか。この問題は、これからの人類に問われる大きな課題になると思うので、タバコでも吸いながらよく考えたほうがいいでしょう(笑)。

子ども時代の「遊び」こそが、人間を人間たらしめる

──センス・オブ・ワンダーを見つけることは、簡単なことではないと思います。どうすれば見つけられるのでしょうか?

センス・オブ・ワンダーは、探すものではなく、思い出すものです。誰でもずっと昔に見つかっているものを、もう一度回復していく。

『沈黙の春』で有名な生物学者のレイチェル・カーソンは、亡くなる直前に『センス・オブ・ワンダー』という小冊子を書いています。カーソンによると、センス・オブ・ワンダー、すなわち「驚く感性」は、最初から子どもたちに備わっており、見つけるものではないと。何かを勉強して知ったり、本を知って学んだりする前に、アプリオリ(自明)に備わっている。最初に世界を知って、その精妙さに驚く瞬間が、どんな子どもにもあると言うんです。

私の場合は昆虫でしたが、化石や天体でも、美術や絵画、スポーツ、そしてコンピュータといった人工物でも、そこに驚きを感じれば、それはセンス・オブ・ワンダーです。その人と出会うものとして運命づけられているものは、誰にでもあります。でも、大人になるとだんだん、つまらない仕事に紛れて、自分のセンス・オブ・ワンダーを簡単に手放し、忘れてしまう、ともカーソンは言っています。

私なりに補足すると、大人になるとセンス・オブ・ワンダーが色あせてしまうのは、性的に目覚めるからだと思います。それは次世代を生み育てるために仕方のないことではありますが、だからこそ、子ども時代は貴重なわけです。

子ども時代というのは、実は人間にだけ準備された特別な時間です。人間のように、性的に成熟するまでに十数年もかかる生物は、他にはいない。他の生物にとって、幼年時代は生殖年齢に達するまでの線形的な時間であり、できるだけ早く栄養を取り込んで身体を大きくし、性的成熟を達成しようとします。ですから、サルは生後5〜6年で生殖年齢に達するし、ネズミなんて生後6〜8週間も経てば交尾できるようになるわけです。でも人間だけは、第二次性徴に達するまでの十数年、長い子ども時代がある。

──なぜ人間にだけ、そんなに長い子ども時代があるのでしょう?

それは大きな生物学的問題で、まだまだ答えが出ていません。ただ、私が思うのは、性から無縁の子ども時代こそが、人間を人間たらしめていると思うんです。

他のライバルと性的闘争をしたり、パートナーを見つけるためにあくせくしたりしなくていいからこそ、闘争よりも協調、仲間を蹴落とすことよりも、ゲームや遊びに時間を割ける。餌の確保や縄張りの保護ではなく、好奇心に任せた無駄な探査や、不要なものの収集といった、ありとあらゆる「遊び」ができる時間。

この「遊び」こそが、世界を知るための最も大事な時間なんです。遊びの中で蓄積されたものが、あらゆる文化を作った。歴史家のヨハン・ホイジンガや社会学者のロジェ・カイヨワが論じていますが、遊びは、人間の社会的・経済的・文化的な基盤であるわけです。

人生の後半にこそ「センス・オブ・ワンダー」を取り戻す

──なるほど、長い子ども時代に取り組む「遊び」こそが、あらゆる人間的活動の礎なのですね。

子ども時代に出会ったものに、センス・オブ・ワンダーが集約されています。人生の前半は、それを一旦忘れて、自分の経済的な基盤を作ったり、子どもを育てたり、家族を維持したりするために、ロゴス的に生きる。でも、そうした人としての義務が一通り終わった人生の後半にこそ、もう一度原点に回帰して子ども時代の夢を思い出し、好きなことをしたらいいのではないでしょうか。

──少し嫌な質問かもしれませんが、子ども時代の経験が希薄だった人はどうすればいいのでしょうか?

もちろん、少年少女時代に虐待や貧困などを経験した人はいます。でも、どんなことがあったとしても、どこかにセンス・オブ・ワンダーはあるはずなんですよ。泣きながらも夜空を見上げたときに感じた美しさだったり、ふと見た路傍の花や虫だったり、自分が大切にしているシーンが何かしらあるはず。そうしたものはやはり、人生の後半を生き直すため、何らかのきっかけを与えてくれると思います。

──とはいえ、都市部で暮らしていて、日常的に仕事に忙殺されていると、センス・オブ・ワンダーを補給し続けるのは、なかなか難しいようにも思えます。

人間はイマジネーションを持っている動物ですから、本を読んだり、インターネットで地図や映像を見たりしながら、行けないところに行くことを想像することができる。そうして期待を膨らませながら、「いつか本当に行ってみたい」と願い続けることが大事なのではないでしょうか。

少年時代、図鑑で見たコウトウキシタアゲハという蝶があまりにも美しく感動したんですよ。黄色い羽が、角度が変わると真珠みたいに見えるとも書いてあって、本当にそんな蝶がいるなら、いつか絶対に見てみたいと思っていました。

この蝶は台湾の一地域にしか生息していないのですが、60歳を過ぎた最近、ようやく実物を見ることができました。昆虫好きで有名な解剖学者の養老孟司さんも、幼少期に好きだった昆虫採集や研究に、再び熱心に取り組むようになったのは、60歳を過ぎてからだったそうです。対象は何でも良いのですが、願い続けていれば、いつか自分を取り戻すことができるのではないでしょうか。

(了)

前編 》嗜好品は「ロゴスとピュシスのあいだ」をつなぐ:生物学者・福岡伸一

》連載シリーズ「現代嗜好」のこれまでの記事はこちら