嗜好品を、最先端の科学はいかに分析し、創造することができるのか。

認知科学、脳科学、心理学など一線で活躍するサイエンスの研究者が読み解く、連載「嗜好を科学する」をお届けする。

………

バーチャルな辛味やアンモニア臭、さらに重力まで、現実に存在しない現実を、錯覚によってつくりだす錯覚応用工学を研究する東京大学 VRC 雨宮研究室の雨宮智浩准教授。

錯覚の多くはVR上でのバーチャルな感覚としてつくられる。しかし、こうして新たに生み出された感覚は、現実の人間のあり方も変えてしまうという。

デジタルとアナログは、一見対立するものだと考えられている。しかし実際には、現実をどのように経験するか、その方法の違いなのではないだろうか?

もしそうであれば、アナログの嗜好体験と同じことが、デジタルの錯覚でも起きるのではないだろうか?

前編では「VRの世界に入り込むと、『現実とは何なのだろう?』という疑問が頭をよぎります」と語った雨宮先生に、後編では、未来の嗜好体験を示唆する研究について聞いた。

前編:VRの未来、“錯覚”はひとの感覚を騙すトリガー:東京大学VRC・雨宮智浩

嗜好品:栄養分として直接必要ではないが、ひとの味覚。触覚、嗅覚、視覚などに快感を与える食料。飲料の総称。

茶、コーヒー、たばこ、酒、漬物、清涼飲料、氷などがこれで、有機酸、カフェイン、タンニン酸、コカイン、アルコール、苦味物質、揮発油成分を含むものが多い。広い意味では菓子類も含む。

ブリタニカ国際大百科事典

ひとは触覚で信頼を表現する

ーー現在の研究では、触覚の錯覚を応用する試みは、どのような分野で進んでいるのでしょうか?

なかなか「ここはすごく触覚で攻めている」というほどわかりやすい分野はないのですが、VR技術を基礎とするメタバース(3次元の仮想現実)はポテンシャルが高いと思います。

現在のHMD(ヘッドマウントディスプレイ)は基本的に視聴覚にターゲットを絞っています。ここに触覚提示デバイスを付け加える余地は十分にあります。

課題としては、触覚の場合は全身が提示の対象になるので、デバイスの作り方の難しさがあります。

それに触覚は部位によって敏感さにかなりの差があります。たとえば、背中は非常に感度が悪い一方、指先や唇は鋭敏です。

こうした各部位に対応するデバイスを作っても、まさか全身にデバイスを貼り付けるのも利便性が現実的ではないですし、どこかの部位に限定したデバイスでも全体としてみたときに必ずしも十分なリアリティを得られるわけではありません。

ーーVRのメタバースは、私たちの生活に今後大きな影響を及ぼしてくると予想されます。メタバースのどのようなことに触覚提示は有効なのでしょうか?

欧米の人からの要望で多いのがメタバース上での「ソーシャルタッチ」です。メタバース上のアバターでハイタッチやハグをしたときに、接触した感覚が欲しいというものですね。

また、触覚というと提示手法を探求する研究は多いのですが、ソーシャルタッチのような分野はまだそんなに研究が進んでいません。

欧米の人は握手などのボディタッチをしますし、アバター同士がぶつかっても何もなくすり抜けてしまうメタバースは物足りない、という話はよく聞きます。

ーーなぜソーシャルタッチに注目されるのでしょうか?

メタバース上での信頼関係を考えたときに、ソーシャルタッチは今後かなり重要になると思います。

Meta社のメタバース「Horizon Worlds」において、アバターへのセクハラやストーカーの被害が出たことも記憶に新しいと思います。この状況への対処としてアバターに一定距離以上、近寄れないようにするソーシャルディスタンス的な機能が追加されました。

しかし結果、ユーザー同士がある程度仲良くなったときに邪魔だということで、機能をオフにしているユーザーが多いのが現実です。

やはりアバターであっても、信頼の表現として何らかの接触があるような表現が求められるし、現実の生活でボディタッチが染み付いているからこそ重視されていることの表れかなと思います。

ーーソーシャルタッチは、どのような触覚提示デバイスが想定されますか?

アバターでのボディタッチやハグなどのソーシャルタッチの情報を伝えるには、デバイスの制約もありますが、温かくなるデバイスや、単純にブルブル震えるだけではない、叩いたりタップしたりすることで、タッチの振動が得られるようなデバイスが想定されます。

そうした触覚提示デバイスと、視覚・聴覚の提示デバイスを組み合わせることでリアリティが出てくると考えられます。

人間の触覚のセンサーは体内に4種類程度あるとされていますが、社会的なつながりを感じる接触や、なでられたときの独特の気持ちよさ、いわゆる嗜好的な体験を感じている別のセンサーがあるのではないかといわれています。

こうした、社会的なつながりを刺激する提示デバイスができれば、それこそ新たな「触覚嗜好産業」がつくれるかもしれません。

VRで生まれる新しい感覚「ファントムセンス」

ーーこれから私たちは実際の現実とVRという、ふたつの現実を生きていくことが増えると思います。これらのふたつの現実は、私たちの生き方にどのように関わっていくのでしょうか?

VRには、実際の現実を変える“もうひとつの現実”という意味合いが生まれてくるかもしれません。

触覚ではありませんが、アバターを使うことで、実際に賢くなるということを示唆する研究もあります。

アインシュタインのアバターを使用することで、自尊心の低い人が、現実に認知課題解決能力を向上させることができるという報告があるのです。これは「プロテウス効果」と呼ばれています。

ーーすごい。アバターによってひとの能力が向上するんですね。

触覚においても、似たようなことができます。

たとえば、VRのアバターが手を10cm上げたとき、現実の自分は5cmしか上げていないとき、腕が軽くなったような錯覚をつくることができます。また、逆だと重く感じさせることができます。

これはマウスカーソルの動かし方から始まった研究ですが、VRによって現実の感じ方を変えてしまうことができるわけです。

アバターの研究は、リアリティとは何か、自分とは何かという問いに繋がっています。今後、VRで生まれる新しい体験によって、私たちのリアリティがどんどんアップデートされていくと思います。

VRデバイスがもっと普及すれば、これまでなかったような感覚にリアリティを感じるようなことも起きてくると思います。

ーーVRの中で新しい感覚をつくり出すことは可能なのでしょうか? たとえばそれ自体が新しい嗜好体験となるような感覚です。

嗜好体験になるかはわかりませんが、新しい感覚は生まれ得ると思います。

メタバースやソーシャルVRの世界で生まれた言葉として「ファントムセンス」というものがあります。これはまだ学術的な定義はされていない、経験則的な感覚ですが、たとえばアバターの尻尾や猫耳に触れられると何だかむず痒く感じたりする感覚を指します。

実際にアバター使用している人たちから「なんか変な感じがあるんだけど」ということで見つかった感覚です。こんなふうに、現在まだ学術的に整理が追いついてなかったり、知られていないような感覚が、アバターを纏(まと)った世界でどんどん生まれていくと考えています。

ーーVRの世界での身体的特徴に合わせて、実際の身体が反応していると。

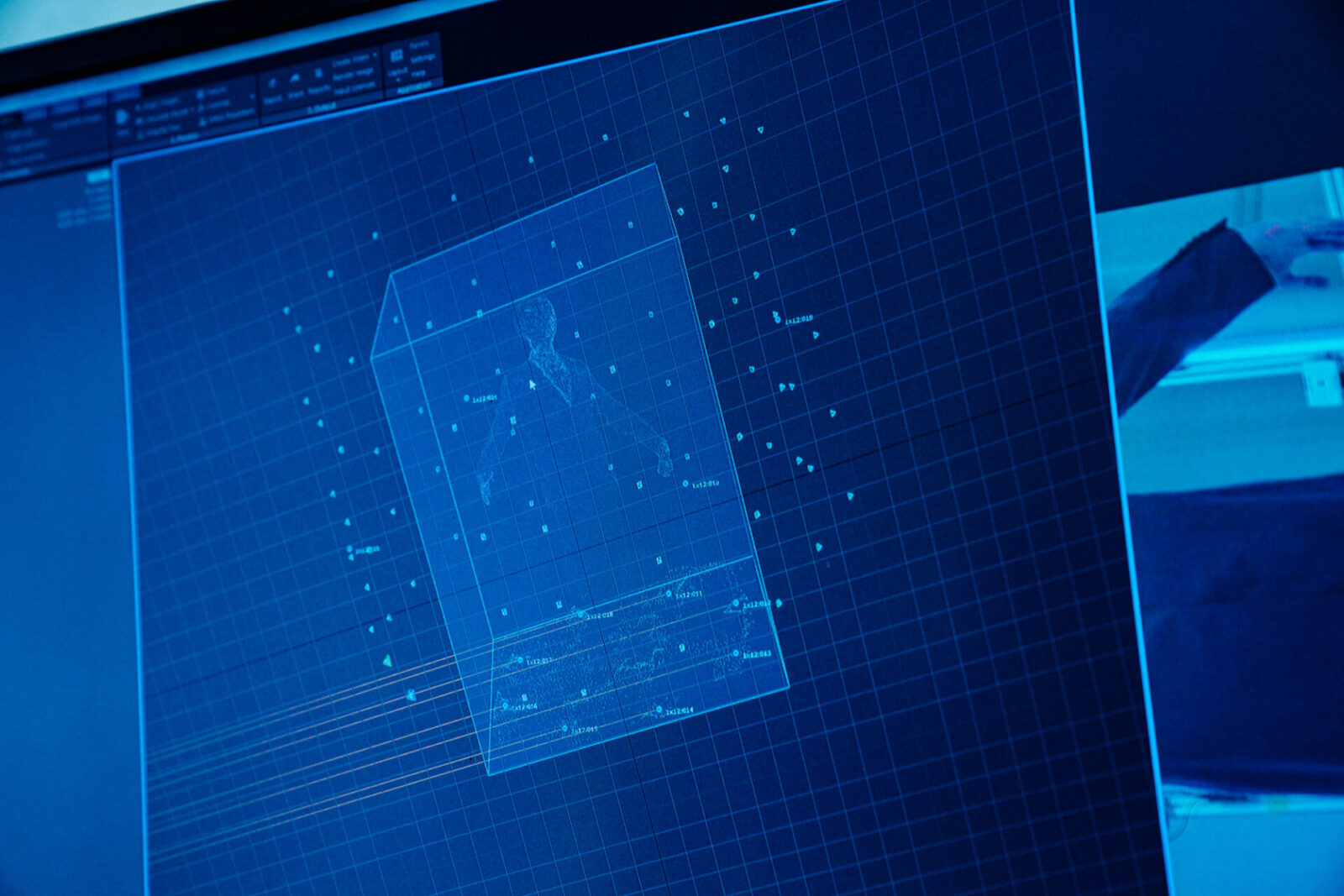

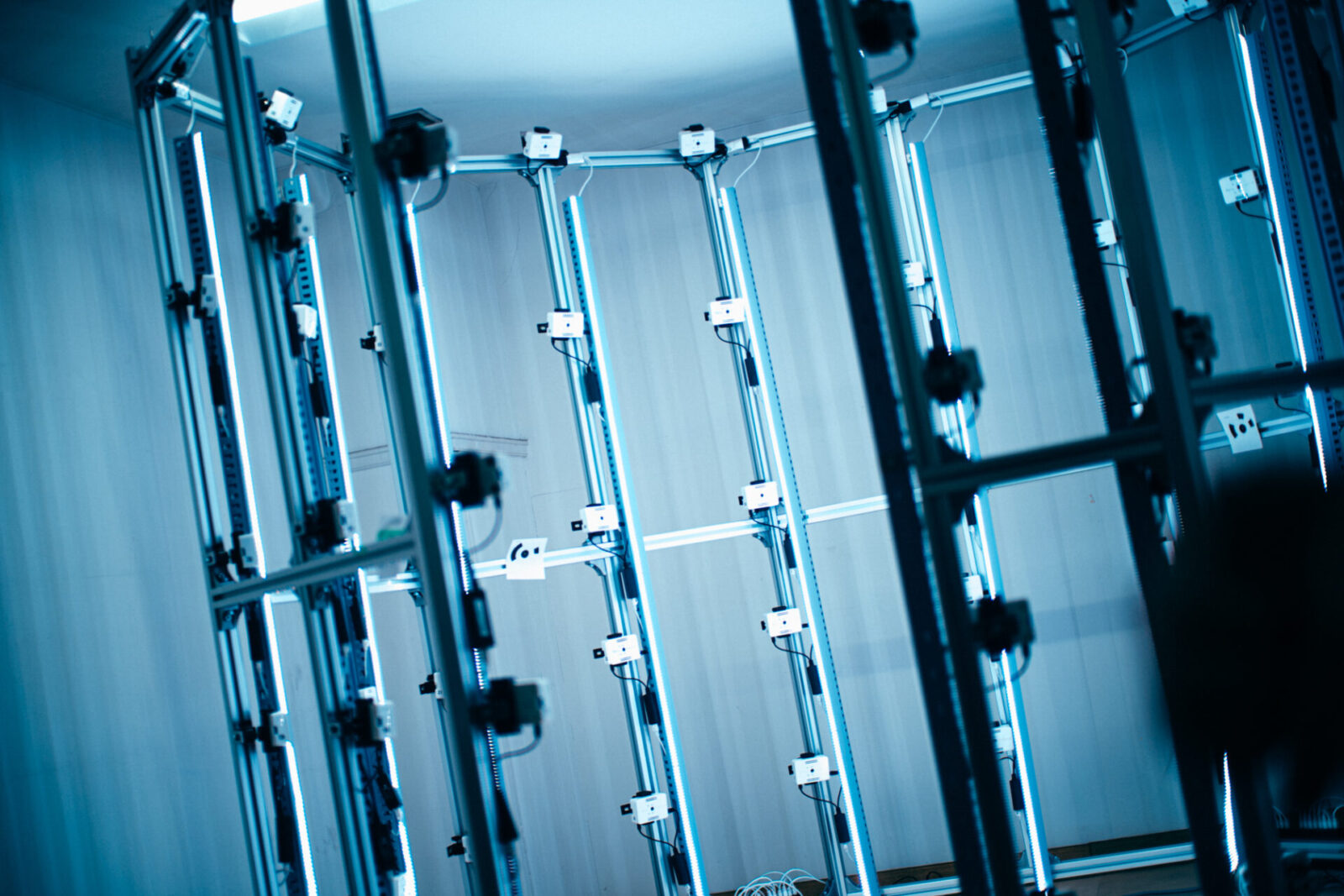

他には、異なる時間軸を行き来するような感覚です。私の研究で、広島にある平和祈念公園の原爆ドーム周辺で、特殊なVR展示をやっています。

この展示では、ガイドさんから借りたVRゴーグルを装着すると、視覚だけが1945年当時の広島になります。現場にいながら、タイムマシンのような体験ができるわけです。

歴史的に意味のある場所に行き、その意義を感じることはこれまでの観光地で行われてきましたが、そこに時間を超えた体験を付与し、記憶として現実に持ち帰られることは、新しい体験と言えると思います。

ーーVR上での新しい感覚や体験が、現実の人間を変えていく?

人間が適応する、という感じだと思います。

たとえば「間」は会話において非常に重要ですが、VRなどでは通信技術の限界から、タイムラグが必ず生じます。しかしタイムラグが存在するコミュニケーションが普通になれば、間に関する評価が少し緩くなっていく。そんな適応を人間がしていくと考えられます。

現在、吉本興業の方と共同で、間がもっとも重要な芸である漫才をメタバースでできるかを研究しています。つまりメタバース芸人が実現可能なのかということです。

まだ研究中ですが、人間側が環境に合わせて間のとり方、感じ方を変えていく可能性は高いと思っています。

VRの未来、もうひとつの現実

ーーこれからの未来、私たちはどのようにしてVRと融合していくのでしょうか?

BMI(Brain Machine Interface)、つまり人間の脳とVRを直接つなぎ、脳に情報を書き込んだり、読み出したりすることが想像できる時代になってきたと思います。つまり映画の『マトリックス』の世界ですね。

しかし、すべての情報信号を脳と送受信してVR空間で活動するレベルにはなかなか行きづらいと思います。技術的に脳への電気刺激でリアリティをどこまで再現できるのかという点と、実際に被験者の脳の中で起こっていることが、外からは観測しにくいことがその理由です。

現在の脳波計のような非侵襲型の脳機能計測技術では、被験者の脳の中で起きている大まかな状況を予測することしかできません。いわば野球スタジアムの歓声を外から聞いてどちらのチームが勝っているかを予測する、というようなことしか今はできないということです。

スタジアムの中に入った方が当然良いわけです。そこで必要となってくるのは、脳に直接電極を置く、「侵襲型」のテクノロジーということになりますが、これはすぐに実現するのは難しい。

とはいえ、どんな形であれメタバースの終着点は人間の脳との融合だと考えられています。現在はその終着点に一歩一歩近づいていることは確かです。

ーーこれから私たちは何を「現実」と呼ぶようになるのでしょうか? いまある現実はどのようなものになっていくのでしょう?

VRの世界に入り込むと、「現実とは何なのだろう?」という疑問が頭をよぎります。

私はVRにおけるリアルさを追求するために、錯覚の研究をしてきました。

錯覚研究者が目指すのは、ハイレゾサウンドや4Kの映像など、直接的に解像度を上げることではなく、解像度が上がったかのように見せることです。

ひとの知覚を“騙す”研究とも言えるかもしれませんね。

たとえばアニメーションは、静止画を連続させることで動画のように感じられるという錯覚で生まれています。また、ゲームの世界では錯覚が数多く使われてきました。

かつてはコンピュータのメモリの量が少なかったので、錯覚を使って情報量を減らしながら、体験を豊かにするという手法が数多く生まれました。

錯覚はひとの知覚を騙すだけにとどまりません。

心理学者は錯覚を通し、人間の知覚の本質、性質を研究してきました。

工学系研究者は、情報量を減らしながら、より没入感のあるリアリティを生み出すために錯覚を巧みに利用してきました。

また、アートの分野では、人々の心に深く響くような、新しい刺激的なものを生み出すために錯覚が使われてきました。

私たちが錯覚を通してVRの世界を探求していく上で、忘れてはならないのは、VRは主観的に見た現実感に支えられていること。そして錯覚は、人間である限り、万人に共通した感覚を生起できるということです。

VRは固定された概念ではなく、私たちが体験すること、錯覚することを通して、新たに創造され、これまであった現実を進化させ続ける、もうひとつの現実なのです。

写真:西田香織