近年評価が高まり、注目を浴びることも多い日本ワイン。

日本のワイナリー数は年々増加しており、ブドウの栽培技術、醸造技術も一段と向上している。日本食への世界的な関心の高まりに伴い、フランスをはじめ海外からもその実力は認められつつある。

長野県はワイン用ブドウの生産量が日本一であり、ワイナリーは現在80軒を超えたが、まだまだ増えそうな兆しで、“ワイン県”を誇る山梨県をせまる勢いである。桔梗ヶ原、千曲川、日本アルプス、天竜川、八ヶ岳西麓の5つのエリアを中心にワイナリーが数多く点在し、「信州ワインバレー」と名付けて地域の活性化を狙っている。

今でこそ、多くのワイナリーで賑わっている長野県だが、その黎明期に東御(とうみ)市に誕生したのが「リュードヴァン(Rue de Vin)」だ。2006年から荒廃農地を再生してブドウ畑を開墾し、2010年に完成したリュードヴァンは、実直に良質なワインを造り続けてきた。

このワイナリーを訪ね、電気メーカーを経て、長野にワイン文化を根付かせる開拓者の一人となった醸造家・小山英明さんに、その歩みとワイン醸造への探究心を探った。

(取材・文:江澤香織、写真:川しまゆうこ、編集:川崎絵美)

耕作放棄地を開墾、10種以上のブドウ品種を栽培するまで

なだらかな丘の上にあるブドウ畑。開けた視界の向こうには雄大な山々がそびえ立ち、眼下には千曲川と上田の街並みが広がっている。きれいに整列したブドウの樹々は伸び盛りで青々と葉を繁らせ、広い空の下にそよそよと畑を流れる風が心地良い。

リュードヴァン(Rue de Vin)とは、フランス語で「ワイン通り」。

ワイン畑をまっすぐ突き抜ける一本の通りの先には、レストランやオーベルジュ、ブドウ農家やワイナリーなどさまざまな人が繋がりを持って集まり、お互いに助け合いながらワインと共に幸せに生きていく、そんな世界をイメージし、願いを込めて名付けられた。

小山さんは私たちをブドウ畑に連れ、ワイナリーを案内してくれた。

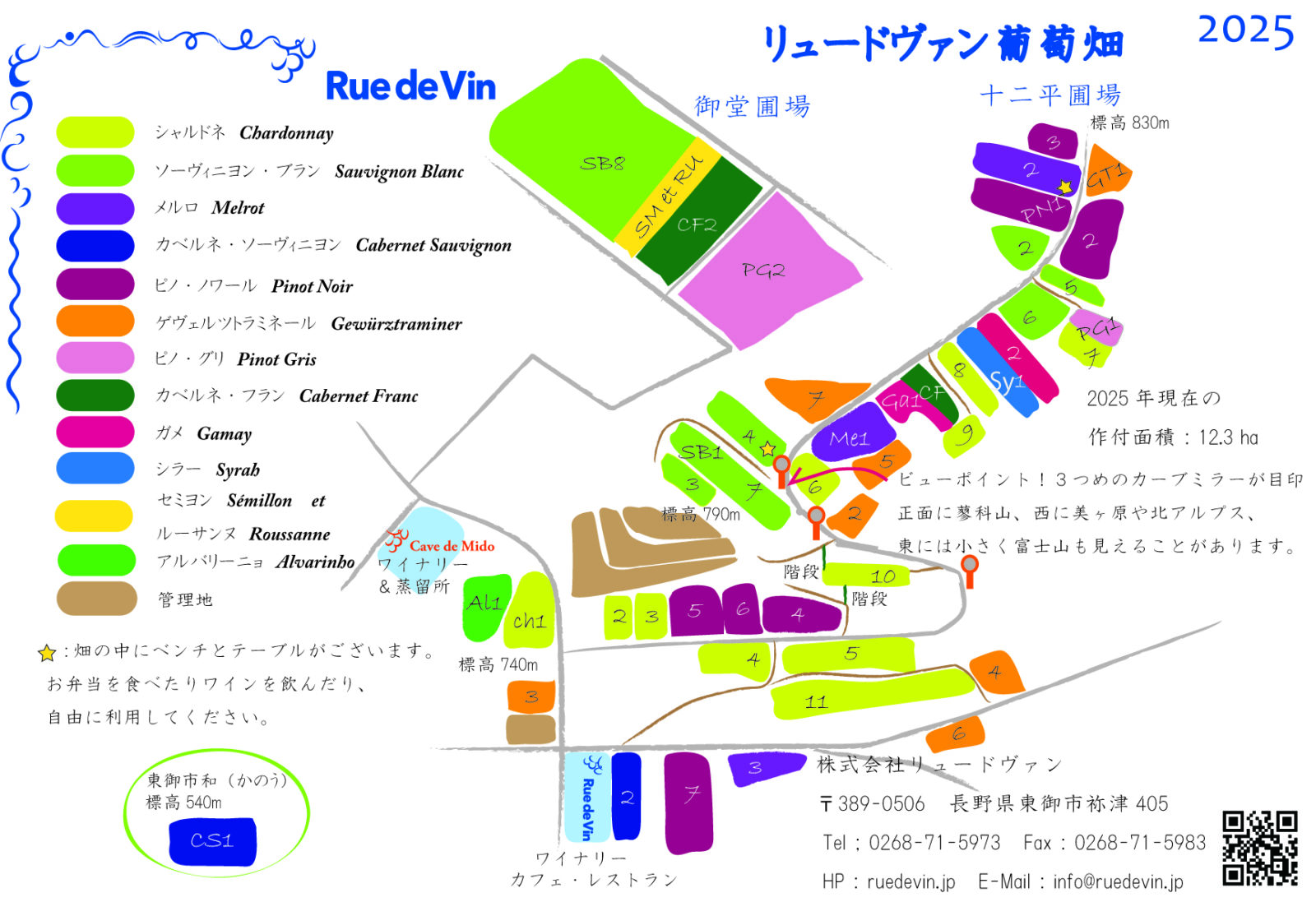

リュードヴァンのブドウ畑は、十二平圃場(じゅうにだいらほじょう)と御堂(みどう)圃場という2つのエリアがある。

「僕たちが最初に手がけた十二平圃場は、細々とした小さな畑の集合体です。開墾を始めた2006年頃は耕作放棄地で、8割が雑木林でした。それらの木を伐採して整地して、少しずつコツコツと畑に戻していきました。区画ごとに土地の持ち主も違うので、1軒ずつ交渉して開墾できる土地を増やしていったんです」

東御市は昔、蚕の一大生産地で、かつてはあたり一面桑畑だったそうだ。

蚕業が衰退し、十二平は昭和50年代にリンゴの生産地としての再生を試みたが、せっかくおいしいリンゴができるのに、事業が続かず、生産者はみんな去ってしまった。そこに呼ばれたのが小山さんだったのだ。

現在7ヘクタールある十二平圃場では、シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブラン、メルロー、カベルネ・ソーヴィニヨン、ピノ・ノワール、ゲヴェルツトラミネール等々、10種類以上のブドウが植えられ、畑はまるでパッチワークのようになっている。

それには理由がある。細かい区画がバラバラの持ち主だったために、手に入れる時期もバラバラで、持ち主によって土地の状態も違っていたのだ。

条件の違う各畑に合わせて、そのとき入手できる最適なブドウを植えたのである。

かつて小山さんが大きな衝撃を受けた偉大なるフランスワインへの敬意を評して、ブドウはフランス品種に限定している。

「土地の傾向なんて、実際にやってみなければわかりません。結果的には多種多様なブドウの栽培データを蓄積することができました。これは後に御堂圃場を得たときに、大いに役立ちました」

粘土質の土壌、乾いた風が育むエレガントな味わい

日本では、日照時間が長いことや水はけが良いことが、ワイン用ブドウの栽培地に適していると言われることが多い。フランスやイタリアなど本場のワイン産地は、水はけがいいというより雨がほとんど降らない。

銘醸地の土壌はむしろ水はけの悪い粘土質が多いそうだ。粘土質で栽培するブドウは、香り高く味わいが深くなる。リュードヴァンのワインの豊かでエレガントな味わいは粘土質由来のものだと小山さんはいう。

「日本には梅雨があり台風も多いから、水はけがいいことが重要です。ここは粘土質なので、水はけはいいとは言えないですが、傾斜地なので水が流れやすい地形になっています」

「さらに一番いいのは、常に上昇気流が吹いていて空気が乾燥していること。降った雨もこの風が乾かしてくれる。水分は葉が病気になる原因になりますから、水が滞留している時間がいかに短いかがポイントです。実は、この乾いた風がすごく重要なんです」

2020年、新たな大規模農地でブドウ栽培を始めた理由

御堂圃場は比較的新しく、2020年からブドウ栽培が始まった。

十二平圃場と谷を挟んだ西側の広大な斜面に位置している。狭い小さな畑が細々と入り組み、機械が入りにくい十二平圃場と比べて、こちらは、比較的平坦な開けた畑で管理がしやすい。

元は1990年代に大手酒造会社が大規模なワイナリーをつくる予定だったが、途中で頓挫してしまい、広大な農地はそのままになっていたのだった。

事業としてワイナリーを継続していくには、大規模農地が必要だと考えていた小山さんは、土地の所有者や自治体、地域の人々と協力し合いながら、長い時間をかけて協議を重ねた。

小山さんはこの地を、リュードヴァンだけでなく、新しく参入する生産者や地域住民とも関わりを持ちながら、ブドウ栽培や醸造に関する支援、この土地で生産されるワインの販売などを行い、多面的にサポートをすることにした。

御堂圃場では、リュードヴァンの主力の4品種であるソーヴィニヨン・ブランやピノ・グリを栽培している。

大規模農場を運営することで、地元の人たちにも手に入りやすい価格帯のデイリーワインをつくり、この土地の食文化を育てていくことが、小山さんの強い思いである。

「たとえいい職人がいいワインをつくっても、需要がなければ意味がない。今はうちのワインもまあまあ高いんですが、これから10年かけてワインの価格を下げ、当たり前に供給できる体制を整えたい」

「地元の人たちが日常に気軽にワインを買って普段の食事に楽しめるような文化をつくっていきたいんです」

大手電気メーカーを経て、ワインを探究する人生へ

小山さんは千葉県出身。子どもの頃は将来の夢を抱くこともなく流されるままに勉強し、当時工学系がブームだったからと理系の大学に行き、大手の電気メーカーに就職した。

「ただ、自分には生き物や植物と触れ合う仕事が向いているんじゃないかと漠然と思っていました。それを先生に相談しましたが、そんなことできるわけがないと一笑されてしまった。理系に進学してわかったことは、自分はコンピューターが好きじゃないってことでした(笑)」

小山さんがワインに目覚めたのは20代のはじめ。まだぎりぎりバブルの時代だったが、身近にワインなどはなく、居酒屋で安い酒ばかり飲んでいた、と笑う。

しかしある日、友人に連れられて行った店のワインセラーがどうしても気になってしまったという。2回目の来店で、ついにワインを飲ませてもらうと、体に衝撃が走った。

「なんだこれは! と驚きました。今まで浴びるように飲んでいた安い酒とはまるで違う。渋みも酸もあるし、まるで花のような香り、スパイス系の香りもある。あれは一体何だったんだろう、と夢中になってしまったんです」

「後々それが南フランス、ローヌの赤ワインだと知りました。まだワインが普通には売っていなかった時代、あちこちで探し、良さそうなワインを見つけると片っ端から買っては飲んで、という探求の日々が始まりました」

ワインの知識はどんどん深まっていったが、友人たちにワインのおいしさを伝えたいのに、的確な言葉が出てこなかった。表現方法を知らなかったのだ。

本気で学びたくなり、ワインスクールへ通ってみると、生徒は料理人やソムリエ、航空会社のCAなど、皆すでに仕事でワインに関わっているプロばかりだった。

素人ながら、すでにワインオタクだった小山さんは一気に鍛えられ、すぐに手応えを感じるまでになった。

「その頃は、なんとかワイン業界に潜り込みたいと本気で思っていましたが、そのとき既に29歳。若い時から修行を積むことが当時の常識だった料理業界では“使いにくい”と思われたんでしょう。なかなか入れてもらえなかった」

「でも、会社には『辞める』と言ってしまったし、もう後には引けなかったんです。そんな時にたまたま山梨のワイナリーの求人が出ていて、応募したら受かりました」

小山さんの祖父は酒蔵の杜氏だったそうだ。杜氏は酒造りの技術を極めた職人であると同時に、人を束ねるリーダーとしてのセンスも問われる。現在醸造家であり、経営者である小山さんのルーツはここにあるのかもしれない。

母親もまた、30歳になる頃に突然家を飛び出して服飾専門学校に通い、ウエディングドレスまでも手がける職人になった人で、安定した大手の会社を辞めていきなり異業種に飛び込む小山さんを止めなかったという。やはり血は争えないのだ。

「この家系から引き継いた気質のおかげなのか、ワインに関しては、自分に向いていないはずがない、むしろ自分以外に誰がやるんだ、というくらい根拠のない強い自信がありましたね」

実際に山梨のワイナリーで仕事をしてみると、厳しい農業の現場を目の当たりにし、自分では納得いかない栽培方法などの矛盾点に気付いたと話す。

山梨のワイナリーでの修行を経て、次は長野に移住し、安曇野のワイナリーで働いた。そこでつくったソーヴィニヨン・ブランのワインは非常に高く評価され、爆発的に売れて、小山さんの名は一躍世間に広まった。

この土地では農家が丹精を込めて高品質なブドウを栽培していたが、みんな高齢者で、次の担い手が誰もいなかった。

「ワインと共に生きていきたい」その夢を実現するにはもう自分でやるしかなかった。

そこで荒れ放題だったこの土地と出会い、独立してリュードヴァンを設立し、現在に至る。

省エネルギーな醸造所、ワイン以外の飲料を次々に開発

畑を回った後は、できたばかりの御堂の醸造所を見学させてもらう。傾斜地に建つ建物は、1階に見えて実は2階建て。上の階にはショップとテイスティングルームがあり、ラボや食堂、スタッフが泊まれる風呂付きの部屋もある。

一番奥には工場があり、6000リットルサイズのステンレスタンクが並ぶ。

タンクは白ワイン用タンクとして上下各3000リットルの2段構造になっている。プレスしたブドウ果汁を上のタンクに入れて浮遊物を沈殿させ、上澄み部分を下のタンクに流して発酵させる。

リュードヴァンでは、多くの電力を必要とするポンプは極力使わず、自然の重力だけで作業が行えるグラビティ・フロー式を採用している。この手法により省エネルギーであるだけでなく、ブドウに対してできるだけ衝撃をなくし優しく扱うことで、繊細な味わいになる。

工場の奥には樽がずらりと並んでいた。これは新しい試みで、カルヴァドス(アップルブランデー)を造って熟成させるためのものだ。リュードヴァンは以前からシードルを造っており、こちらも評価が高い。

「ワインは1年以内に樽から出したり入れたりしないといけないので、すごく手間もコストもかかりますが、蒸留酒だったら最短2年、長いと10年くらい樽で熟成できる」

「フランスのノルマンディ地方で親しまれている、りんご果汁と合わせて熟成させるリキュール、ポモーも造る予定です」

高付加価値のあるカルヴァドスと日常に楽しめるポモーを造ることで、事業の安定を保ち、地域への貢献を目指している。

地域の文化として、ワインを根付かせるために

リュードヴァンには、レストランや宿泊施設もある。ブドウ畑のすぐ脇で緑に囲まれながら、この土地の素材を生かした料理とワインを一緒に楽しむ食事は、至福のひとときとしか言いようがない。

ワイナリーは気さくで親しみやすい、オープンな雰囲気があり、忙しい時期には畑作業のボランティアに誰でも参加できる。小山さんは地元の子どもたちへもブドウの収穫体験などさまざまな活動を行っており、地域の文化としてのワインを根付かせたいと願っている。

「僕は若い頃にワインに大きな影響を受けて、その後の人生はワインにどっぷり浸かった。だから子どもたちが大人になって初めてワインに出会った時に、わあ! おいしいって思ってくれたら嬉しいし、それがこの土地のワイン、うちのソーヴィニヨン・ブランだったりしたらいいなと思います」

ワインとともに幸せに暮らしていく、という小山さんの切なる思い。それはワインが基盤となって、人々が心地良い暮らしを営み、地域全体が豊かに循環していく幸せな世界だ。

ワインへの徹底的な探究心と事業経営の志、またそのノウハウを誰にでも惜しみなく伝えて、長野を起点に日本のワイン業界全体の発展に貢献する小山さん。

「最後にはその楽園の入り口をこじ開け、次の世代にバトンタッチできれば、自分の人生も捨てたもんじゃない」と語る。

「今はビジネスとしてきちんと運営できるようワインと向き合っていますが、あと10年くらいしてもし順調に成功したら自分は引退して、その後は徹底的に手間暇かけて拘った、自分の好きなワインを造りたいですね」

「あそこにマロニエの木が生えているでしょう。あの木がもっと大きくなって気持ちのいい木陰ができたら、その下に大きな長テーブルを出して、みんなで食べて飲んで日がな一日おしゃべりをする。いつかそんな暮らしができたらいいなと心に思い描いています」

時折冗談を交えながら、気さくに丁寧に話をしてくれた小山さん。ワインへの並々ならぬ情熱と信念が常に言葉の端々に溢れ出ていた。

フード・クラフト・トラベルライター。企業や自治体と地域の観光促進サポートなども行う。 著書『青森・函館めぐり クラフト・建築・おいしいもの』(ダイヤモンド・ビッグ社)、『山陰旅行 クラフト+食めぐり』『酔い子の旅のしおり 酒+つまみ+うつわめぐり』(マイナビ)等。旅先での町歩きとハシゴ酒、ものづくりの現場探訪がライフワーク。お茶、縄文、建築、発酵食品好き。

お茶どころ鹿児島で生まれ育つ。株式会社インプレス、ハフポスト日本版を経て独立後は、女性のヘルスケアメディア「ランドリーボックス」のほか、メディアの立ち上げや運営、編集、ライティング、コンテンツの企画/制作などを手がける。

若いころは旅の写真家を目指していた。取材撮影の出会いから農業と育む人々に惹かれ、畑を借り、ゆるく自然栽培に取り組みつつ、茨城と宮崎の田んぼへ通っている。自然の生命力、ものづくり、人の暮らしを撮ることがライフワーク。