かつての農作業着だったもんぺを現代風にアレンジした「MONPE」。

福岡県の筑後地域に200年以上伝わる久留米絣(くるめがすり)を生かした、さらっとした風合いの着心地のいいパンツだ。

無地、ストライプ、水玉模様など、カラフルでバラエティ豊かなデザインが目を引く。

「地域文化商社」を掲げる「うなぎの寝床」(福岡県八女市)は、商品開発、販売、PRなど多岐にわたる事業を展開。地域に根ざした文化に、独自のデザインや解釈を加えることで、遊び心あふれるプロダクトを生み出している。

うなぎの寝床の実験的な歩みと、“日本のジーンズ”を表現するMONPEによって新たに生まれた風景を探るため、八女を訪ねた——。

八女の「うなぎの寝床」を訪ねて

「うなぎの寝床」の拠点は福岡県南西部の八女市。

古民家をリノベーションした3つの店舗を拠点に活動している。各地のつくりてのものを販売しカフェを併設する旧寺崎邸、MONPEをはじめとした自社開発商品を販売する旧丸林本家、そしてアート作品などを展示するOHAKO旧大坪茶舗だ。

旧寺崎邸へ。

入り口にある「あだち珈琲」のカフェスペースから、靴を脱いで販売スペースに上がる。衣・食・住の3つのテーマごとに、食器、靴、おもちゃなど、地域の文化を体現する生活用品が並ぶ。

ずらっと整頓されて並べられる日用品のそばには、つくりての紹介文がコンパクトにまとめられていた。一つひとつがまるでアート作品の展示のように大事に置かれているのが印象的だ。地域を深掘りする姿勢が伝わる。

「地域文化商社」が扱う生活用品の共通点

そもそも「地域文化商社」とは何なのだろう?

「うなぎの寝床」代表の白水高広さんは、地域文化とは「あるエリアで、土地と人、人と人が関わりあい生まれる現象の総体」だと定義する。

人々に注目されず、ネットで検索しても情報が出ない地域文化もある。そうした地域文化を顕在化し、多くの人々に知ってもらうために活動しているという。

「うなぎの寝床」が取り扱うものの選定基準は、「土地特性」「つくりて」「地域経済」の3つの視点だ。

白水さんは、とくに文化を支える「地域経済」の重要性を力説する。その言葉から商社と掲げることへの自負が感じられた。

「つくりては情緒的に語られることが多いですよね。伝統文化を守っている人たち、みたいな。でも、一人ひとりは社会の中で生きている生活者なんです。継続できない理由は、ほとんどが経済の問題です」

「ものの売り買いをしないと、興味を持ってもらえません。たとえば、博物館で見るだけでは興味を持つ人が限られてしまいますよね。でもみんな『開運!なんでも鑑定団』は見るんですよ(笑)」

「値段がつくと、自分の生活の延長線上で捉えられるようになる。生活用品など、身近なものを仲介することで、いろんな人に地域文化に興味を持ってもらえたらと思っています」

都市計画を学び、「うなぎの寝床」を名乗る

白水さんは佐賀県小城市の出身。大分大学の工学部で建築と都市計画を学んだ。当時から「今あるものをどう新しく活用するか」という視点が重要だと感じていた。

「15年くらい前は、住宅供給も過剰で建物に不自由しない時代だったんです」

「東京R不動産(リノベーション特化の不動産サイト)が立ち上がったり、みかんぐみ(建築事務所)がリノベーションを始めたりした時期でした。同級生だった春口(共同運営者)と『新たな建物を建てるのではなく、今ある建物を使っていったほうがいいよね』と話していました」

卒業後は、福岡のデザイン専門学校に通い、縁あって厚生労働省の地域活性化の雇用創出事業「九州ちくご元気計画」の主任推進員となった。

「最初から『ものを売りたい!』『何かを伝えたい!』と思っていたわけではありません。でもいろんなつくりての人に出会ったときに、こんな面白い活動をしているのに知られていないのはもったいないと思ったんです」

「20年以上、九州に住んでいるのに知らないことが多かった。ものを通して、地域の活動や土地の特性を知ってもらいたいと思いました」

地域の特産品の商品開発やブランディングを担当し、八女の人たちに出会う。

2012年、八女で企画したイベントを新聞に取材され、社名を聞かれた。一日考え、仕事場が長屋の古民家だったことから「うなぎの寝床」と名乗ることにした。

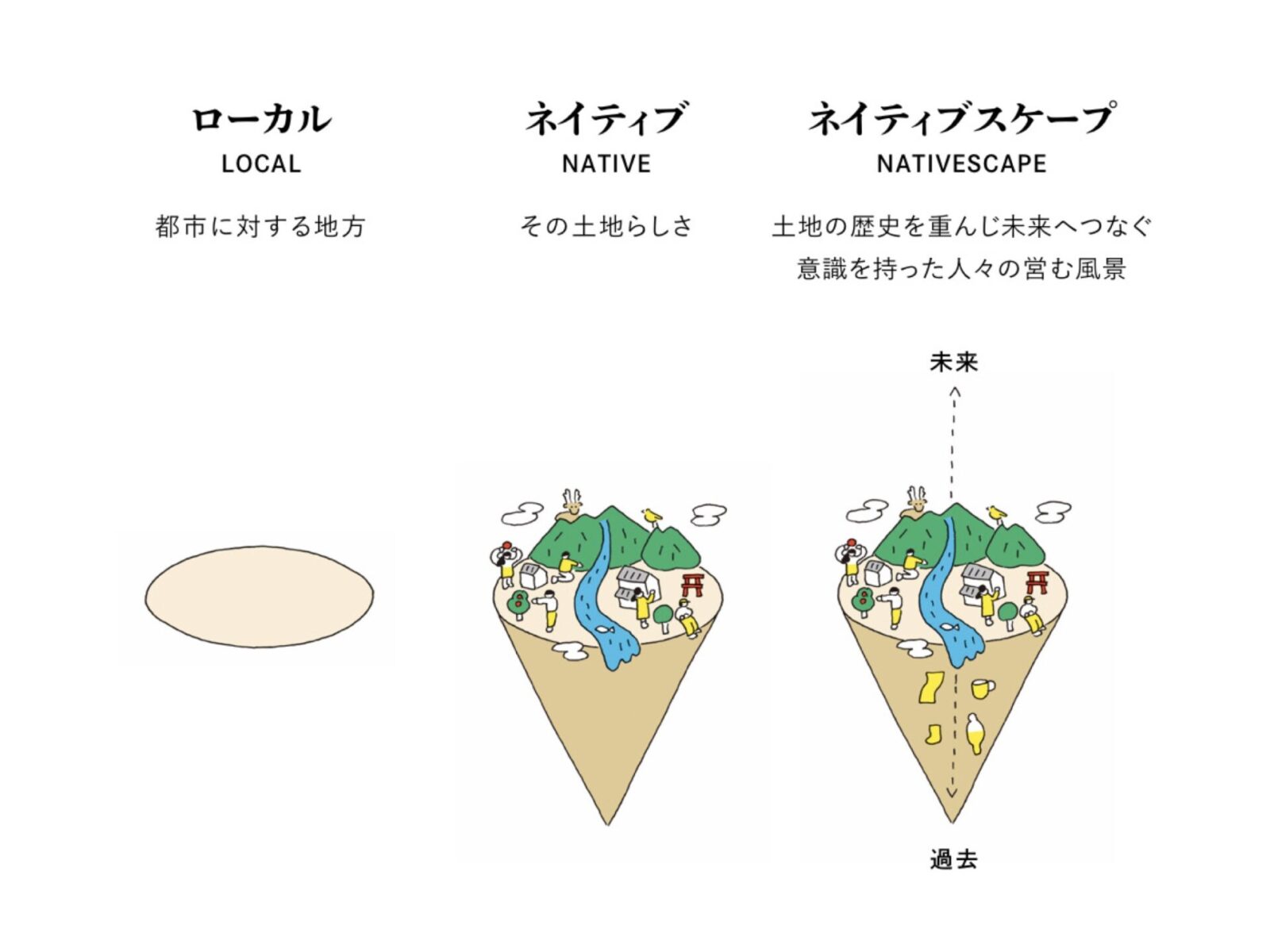

「ローカル」と「ネイティブ」の違い

日本各地の食や工芸などの文化は、「ローカル」という言葉で表現されることが多いが、白水さんは「ネイティブ」という言葉にこだわる。

「『ローカル』は都市から見た地方でしかないんですよね。単に『地域』と括っているだけで、その中の『固有』に目を向けていません」

「よく行政の人は伝統工芸は『昔から地域にあるからいい』と言います。でも何と比較しているのか、わからないんですよね。他の地域と比較して、ものや文化が固有だからいいと考えている」

「僕は、そうした固有性が確認された状態を『ネイティブ』と呼んでいます。そして過去の(歴史は文化などの)文脈を理解しながら、未来へ繋ごうとする人たちがいる状態や風景を『ネイティブスケープ』と言っています」

はたして、白水さんの描くネイティブスケープには何が描かれているのか。

「グローバルサプライチェーン(国境を超えた生産から消費までの流れ)は、生産から流通まで人を介さずとも成立するシステムなんですよね。でも『ネイティブスケープ』は、原材料の生産から消費まで(固有の)人の顔が見えるんです」

「グローバルサプライチェーンが悪いと言っているわけではなくて、その両方を選択できる状況をつくるのが大事だと思っています」

着心地がいい“もんぺ”が「日本のジーンズ」に

白水さんが考案した現代風MONPEは、ネイティブの象徴的なアイテムだ。思い至ったきっかけを次のように語る。

「妻の実家が久留米絣の織元だったんです。でも久留米絣のことを僕はあまり知らなくて、昔の人が戦時中に着ていた井桁模様の服というイメージでした」

「2011年に八女の物産館を訪れたとき、たまたま久留米絣のもんぺが売られていました。試しに何着か着てみると、めちゃくちゃ着心地がよかったんです。これはいろんな人に知ってもらえるんじゃないかと思いました」

そこで、妻が働いていた八女の伝統工芸館で「もんぺ博覧会」を企画。テレビや新聞の取材が入り、注目を集めた。

「子どもが生まれて、妻が伝統工芸館を辞めてからは、もんぺ博覧会の企画を引き継ぐことになりました。『もんぺの型紙がほしい』という要望も増えて、販売するようになったんです」

白水さんは、もんぺの歴史や機能性に着目する。

「もんぺは戦時中に婦人標準服に指定されました。着物は動きづらく空襲から逃げられなかったから、もんぺを着ていたんですね」

「戦争が終わったあとも、着心地がよかったので農作業着として着られるようになる。アメリカでかつては鉱夫のワークパンツだったジーンズが日常着になったことと通じます。もんぺも日本のジーンズを目指したいと思いました」

「無地は、久留米絣の産業革命だった」

2014年から「うなぎの寝床」で本格的に現代風MONPEの販売を開始した。特にこだわったのは、柄に特徴が出る絣を使いながら、無地のパンツを主軸にしたこと。

白水さんは笑みをこぼしながら「無地は、久留米絣の産業革命だった」と話す。

「生産現場を見て気づいたのは、織元さんは柄をつくるのがアイデンティティだと思っていることでした。でもいざ着るとなると、柄は主張が強いですよね。やっぱり無地のほうが他の服とも合わせやすい。僕自身、無地が着たいなと思いました」

「柄をつくることで、生産効率が下がり、値段も高くなっていた。でも、着心地の良さは、無地も柄も同じなんですよ。だったらまずは無地のもんぺで着心地のよさを体験してもらいたい。無地を入り口にして、そのあとで柄物や縞模様なども選べるようにして、奥行きをつくっていったんです」

今も一番の売れ筋は、ネイビーや黒などの落ち着いた色あいの無地とのこと。

それでも、派手な色あいや柄物を一緒に販売しているからこそ、多くの人の注目を集め、結果的に無地が売れるのだと教えてくれた。

現在では、久留米絣以外にも、兵庫の播州織や広島の備後節織(びんごふしおり)などの生地を用いたMONPEも販売している。

MONPEというフォーマットを通じて、各地の伝統織物が「日本のジーンズ」として人々の生活に接続する。白水さんは「生地を履き比べてほしい」と語る。

性別、年齢層、用途など、どんなターゲットを意識したのだろう? 尋ねると、白水さんは「あまり決め過ぎないようにしている」と話した。

「MONPEは、あまりブランド化を意識しないように心がけているんです」

「僕たちは、ターゲットもあえて絞らず無地から柄までいろいろ作る。生活者が『伝統工芸だからいい』『テレビで見たから気になる』『着心地がいい』など、いろんなタグに接触するように、情報をバラして発信しています」

大切にしているのは、機能的要素、文化的要素、視覚的要素の3つを入れることだ。

「一番意識していることは、機能的要素のつくりこみです。服は生活用品なので着心地のよさが大事ですよね。すると結果的に一般消費者の口コミに繋がります」

「そして、文化的要素。もんぺの歴史やジーンズとの比較があると、新聞やテレビなどのメディアとコミュニケーションをとりやすくなる。最後の視覚的要素は、一般消費者にもメディアにも、魅力を効果的に伝えるうえで有効です」

「みんな見た目からデザインしがちなんですけど、僕らは機能からちゃんと作り込んで、文化を掘り下げて、最後にどう見せるかを考えています」

「織物は音楽のように、世界共通」

「『うなぎの寝床』さんに救われた部分が大きかったですね」

八女でMONPEの久留米絣を生産する下川織物の3代目、下川強臓さんは話す。

「うちは布をつくるのは自信があるんですけど、できあがった布で洋服をデザインするのは苦手だと思っていました。理想的なビジネスパートナーと出会いました」

当初、白水さんから「もんぺ」の商品化を聞いたときは、拒否反応があったと明かす。

「久留米絣にはランクがあって、農作業着のもんぺは裾物だったんです。売値の安いもんぺを作っていた織元は廃業していきました。親からも『もんぺはつくるな』と言われていたほどです。正直、大丈夫かなと心配していましたね」

「でもこれまでのイメージと全然違う形で展開していかれた。Webでも発信して注目されました。よくよく考えれば、もんぺは老若男女問わず、誰にでも好まれるはずなんですよ」

久留米絣は、糸でくくる技法で染色してから経糸と緯糸を織る。

下川織物は80年ほど前の古い織機を使うため、絣の糸の張りが弱く織りがゆるやかになる。軽くやわらかで手織りに近い風合いは、着心地の良さにつながっている。

下川織物には、海外から多くの人が工場見学や就業体験に訪れる。いまはファッションデザインを学ぶドイツ人の女性が、日本への留学を機に滞在しているという。

下川さんは、「織物は音楽のように、世界共通」と表現した。

「絣の図案は楽譜みたいですよね。だから世界中の人に描いてもらいたい」

「最初はみんな久留米絣に興味を持ってくる。でも実際に会って話をしているうちに、関心が“もの”から“人”に変わっていく瞬間があります。『あなたのつくった久留米絣がほしい』と。それは織物を通じて経糸と緯糸で会話するコミュニケーションなんですね」

地域文化商社を掲げる「うなぎの寝床」が、MONPEによって生み出した日常の新たなシーン。地域の文化と人々の生活を、ものとしてのMONPEがつないでいた。

ブランドではなく、日常着や作業着として、誰かの日常に寄り添う。一人ひとりの心地よいひとときを生むプロダクトは、お茶の時間にも通じる優しさがあった。

(写真:川しまゆうこ)

1990年、長崎生まれ。フリーランスのライター。本の著者をはじめとした文化人インタビュー記事など執筆。最近の趣味はネットでカピバラの動画を見ること。

『DIG THE TEA』メディアディレクター。編集者、ことばで未来をつくるひと。元ハフポスト日本版副編集長。本づくりから、海外ニュースメディアの記者まで。企業やプロジェクトのコミュニケーション支援も。岐阜生まれ、猫好き。

若いころは旅の写真家を目指していた。取材撮影の出会いから農業と育む人々に惹かれ、畑を借り、ゆるく自然栽培に取り組みつつ、茨城と宮崎の田んぼへ通っている。自然の生命力、ものづくり、人の暮らしを撮ることがライフワーク。