石川県金沢市。

このまちを舞台に活躍するクリエイター集団がいる。上町達也さんと柳井友一さんが率いるsecca(雪花)だ。

彼らは伝統工芸の技術と最先端のデジタルツールや素材を用いてアートやプロダクトをつくりだし、我々を「未知の体験」へと誘う。

ある時は国内外で活躍するトップシェフやミュージシャン、またある時は伝統工芸の職人やインダストリアル系の企業など、分野を問わずさまざまなクリエイターとコラボするのもseccaの特徴だ。

未知の体験を生み出す世界観は、どのような思考のプロセスを経てつくられるのだろうか。

時計の針を少し進めた食体験

テーブルウェア(食器)は“seccaらしさ”が表現されたプロダクトの一つだ。

「LandscapeWare(ランドスケープウエア)」と称したテーブルウェアは、料理ありきの器ではなく、「風景の器、器から始まる料理」をコンセプトに誕生した。

「僕たちがテーブルウェアを手がけるのは、人間の食文化のこれからに新しいイノベーションが起こせないかという思いが根底にあるからです。料理人が目指す食体験の世界を実現するために、モノをつくる立場で食文化の時計の針を少し先に進めるようなことができればと考えています」と上町さんは語る。

例えば、2020年1月に発表された、ミシュラン2つ星を獲得した台湾人シェフ、アンドレ・チャン氏とコラボした作品は、これまでの食の既成概念を取っ払ったもの。

重い雪から木の枝を守るために縄が施される金沢の冬の風物詩「雪吊り」や、北陸特有の雨の風景、伝統工芸の一つ「金継ぎ」に見立てた料理など、独特の感性や美しさが表現された器と料理はこれまでにない食体験を生み出し、大きな話題になった。

あえて意図的に手を加える

seccaは、脈々と受け継がれてきた伝統技法に現代のテクノロジーを掛け合わせ、さまざまな解釈を加えながら作品をつくり出している。

オフィスの一角には、電気釜や3D切削機、棚にはプロトタイプが所狭しと並び、まさに工房そのものだ。

「依頼されたものをそのままつくるなら他でもできるはず。意匠だけをデザインするのではなく、素材の提案はもちろん、目的とする体験をカタチづくるため、プロトタイプの製造から最終製品まで一貫して担うのも僕たちらしさだと思っています」と柳井さん。

「プロダクトデザインというと、CAD上で数学的な曲線を描いてデザインするイメージを持っている人もいるかもしれません。しかし僕たちは、人間が本能的に心地よいと感じるサイズや曲線、質感を重視しています」

「人の手は何万年も変わらないじゃないですか。これまで人間が積み重ねてきた営みに思いを巡らせながら、人にとっての最適なかたちを考え、手作業で削ぎ落としたり加えたりを繰り返しています」

seccaでは設計こそデジタルで行うが、かたちに落とし込むのは完全に人の手に委ねられている。効率が重視される世の中で、いかに人の手を介するシーンを意図的につくるか。それがデザインのプロセスで大事にしていることだと二人は語る。

なぜつくるのか

「やみくもにつくる時代はとうに終わった」。インタビュー中、そんな言葉が彼らの口から度々出てきた。二人がそう思うのは、メーカーでインハウスデザイナーを経験したからかもしれない。

上町さんは岐阜県出身、柳井さんは島根県出身と二人は県外出身だ。ともに金沢美術工芸大学でプロダクトデザインを学び、卒業後、上町さんはカメラメーカー、柳井さんはオーディオ機器メーカーのインハウスデザイナーとして活躍していた経歴がある。

その時に肌で感じた消費サイクルの速さや量産型のものづくりへの疑問が、seccaのものづくりにも大きな影響を与えている。

「なぜつくるのか。僕たちは企画の半分、もしくはそれ以上を議論に費やしていますね。議論のなかで導き出された“なぜ”が明らかになると、自ずと“どうつくるか”も見えてくる。なので、そのプロセスはとても大事にしています」と上町さん。

seccaのものづくりに、クライアントと受注者という従来の関係は存在しない。お互いが対等な立場で思いをぶつけて未来を思い描くからこそ、新たに生まれるものがあるのだ。

樹脂の新しい価値

石川県の樹脂メーカー「石川樹脂工業」と2020年につくったテーブルウェア「ARAS」シリーズは、「なぜつくるのか」という深い問いから生まれた製品の一つだ。

「プラスチックをはじめとした樹脂は環境問題の悪者だといわれていますが、実際僕たちの生活は多様なプラスチックに支えられています。問題は素材だけではなく、人のふるまいなんですよね」と上町さん。

「使い捨てのような位置付けではなく、軽くて丈夫という樹脂の良さを活かし、ずっと使い続けられるものを提案できれば、樹脂に新しい価値を生み出せるのではないかと思いました」と企画の背景を語ってくれた。

プレートやカトラリーは、素材とデザイン性にこだわり、陶器やガラスと並べても遜色ない高級感のある質感を実現することで、他の素材と並んで新しい選択肢になるよう心がけた。さらに再生可能な条件の中で樹脂にガラスを掛け合わせることで耐久性が増し、破損した場合は何度でも無償で交換できる「生涯破損保証」も大きなインパクトを与えた。

「なぜつくるのか」。メーカーの将来を左右する本質的な問いが、樹脂という素材に新たな価値をもたらした。「ARAS」シリーズは、使う人の意識をも変える、未来に問いを投げかけるプロダクトなのだ。

時間を取り戻すアートピース

時代の流れを読み解き、モノから得られる体験を重視するseccaでは、プロダクトデザインに加え、空間を彩るオブジェなどのアートピースも手がけている。

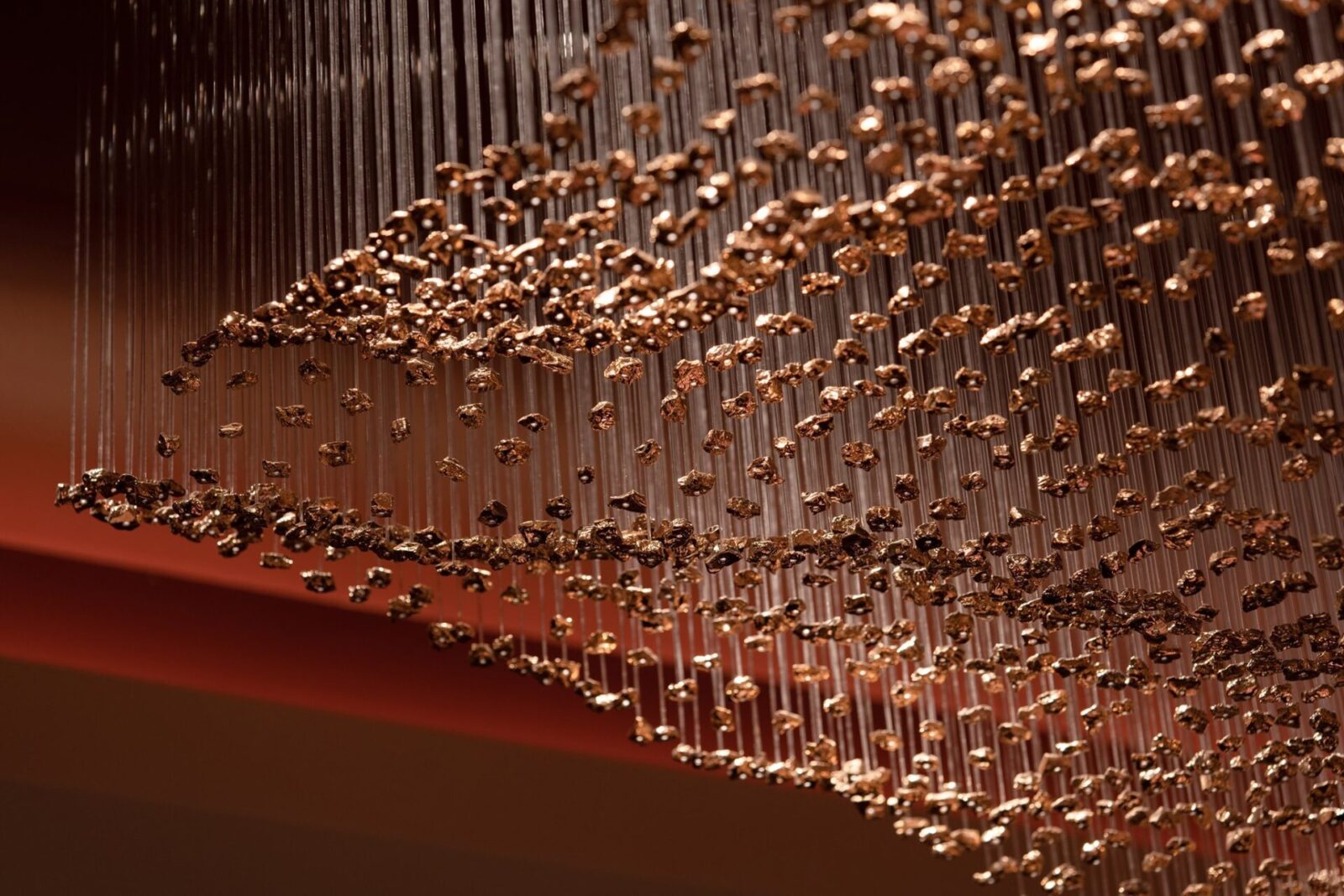

例えば、金沢のホテル「アゴーラ・金沢」内のレストランに設置されたオブジェ『白山喜雨』(2019)は、seccaならではのアプローチと手法でつくられたものだ。

「白山」とは、石川、福井、岐阜の3県にまたがる霊峰で、金沢の人々にとって生活に不可欠な“命の水”を供給してくれる聖地。

この地に降る「喜びの雨」と「輝く山肌」を表現するため、白山の地形データから高低差の情報を抽出。3136 個の金彩を施した花坂陶石を一つひとつ手作業で加工し、山肌の形状を表現したのだ。

上町さんは、「効率的につくることはできますが、集積した手数でしかできない表現にあえてこだわるのも僕たちらしさかなと思っています」と語る。

「人は、人が手を介した時間の積み上げに価値を感じるもの。作品を見て『どれくらいの時間や手間をかけて、作品と向き合ってきたのだろう』と想像し、何時間も眺めていられるような感覚を味わってほしい」

その土地の風土や自然を自らのフィルターを通して表現し、人の手によって生み出される圧倒的な造形美。その工程は、まるで高速すぎる世の中の流れから「時間」を取り戻そうとしているかのようだ。

「伝統」が意味するものとは

seccaはなぜ、次々とチャレンジングなものづくりができるのだろうか。それは、「金沢という土地も大きく関係している」と二人は語る。

「金沢のいいところは、新しく挑戦できる土壌があること。地元の財界や行政の方々が地元出身でもない僕らにも『どんどん挑戦したらいい』と背中を押してくれるんです。町のためになる進化や面白いことならと、応援する風土が根付いているので心強いですね」

江戸時代、このまちでは加賀藩主前田家が進めた文化奨励策によって、全国からものづくりのプロフェッショナルが集められた歴史がある。まちぐるみでものづくりに勤しみ、伝統工芸や食を芸術の域にまで高めた背景も関係しているかもしれない。

「僕たちは日頃から技術や歴史のリサーチを重視していますが、過去のものづくりを守ることだけが『伝統工芸』ではないと思っています。『伝統は革新の連続なり』という言葉があるように、進化を続けることこそ、伝統という言葉が持つ本当の意味だと思っています」

過去から現在、そして未来へと、さまざまな時間の流れに思いを巡らせながら、ものづくりをを通じて新たなシーンを生み出していく。

seccaは今まさに、未来につなぐ伝統工芸を生み出している最中なのだ。

(写真:江藤海彦)

ローカルライター・編集者。大阪府出身、福井県在住。リクルートで広告制作を経てフリーランスへ。地域コミュニティやものづくり、移住などをテーマに、全国各地を訪れインタビューや執筆を手がけている。また、地域のプロジェクトにも数多く伴走し、その取り組みやローカルで暮らす人たちの声を発信している。著書に『販路の教科書』(EXS Inc.)

『DIG THE TEA』メディアディレクター。編集者、ことばで未来をつくるひと。元ハフポスト日本版副編集長。本づくりから、海外ニュースメディアの記者まで。企業やプロジェクトのコミュニケーション支援も。岐阜生まれ、猫好き。

ひとの手からものが生まれる過程と現場、ゆっくり変化する風景を静かに座って眺めていたいカメラマン。 野外で湯を沸かしてお茶をいれる ソトお茶部員 福岡育ち、学生時代は沖縄で哺乳類の生態学を専攻