ゆっくりと刻まれる時の流れを感じながら、一人ひとりのお客さんの哲学やストーリーを唯一無二の時計で表現する職人がいる。

時計の設計からパーツづくり、組み立てまでを、ほぼすべてひとりで手がける「独立時計師」の菊野昌宏さん。

スイス拠点の国際組織「独立時計師アカデミー(AHCI)」のメンバー31人のうちのひとりで、日本人として初めて名を連ねた。

とくに江戸時代の時刻制度「不定時法」を表示する「和時計」を発表するなど、日本の伝統文化への斬新なアプローチは世界でも注目を集める。

「時計づくりは、“文字を使わない詩作”」と語る菊野さんに、時計と時間をめぐるフィロソフィーについて話を聞いた。

10年間で販売した時計はわずか18本

千葉県船橋市の工房兼自宅を訪ねると、まるで書斎のような作業場に招いてくれた。本棚には文学から生物学まであらゆるジャンルの本が並ぶ。

和時計を模した掛け時計の音が、コツコツと響いている。都会の喧騒からは隔絶された、静謐な時間が流れる空間だ。

菊野さんが独立時計師として活動を始めてから、ちょうど10年が経過した。その間に販売した時計は、わずか18本。

何カ月も時をかけてつくり上げた時計でも、自身が出来に納得がいかない場合は販売しないこともあるという。

時計づくりで依頼主と生みだす新たな「挑戦」

時計づくりは、お客さんの要望やストーリーをじっくりと聞くところからスタートする。

たとえば、月の満ち欠けをテーマとする「朔望 SAKUBOU」(550万円)をベースにした作品がある。

海外の依頼主が日本を2回訪れ、菊野さんと通訳を介して話し合った。

なぜ、菊野さんの時計を欲しいと思ったのか。

依頼主の哲学や大切にしていることは何か。

じっくりと話を聞き、時計のデザインにどう反映させるかを考えていった。

そこで生まれたのは「魚子模様(ななこもよう)」の文様を生かした彫金技術の文字盤だった。魚の卵を散らしたような日本の伝統的な模様で、刀の飾りや切子細工などの伝統工芸で使われている。文字盤のインデックスをよく見ると、6にポイントがない。これは依頼主の大切にしている数字と哲学からインスピレーションを受けて、あえてデザインでその数字を消して表現したのだという。

「朔望」は通常ムーンフェイズ付きの時計になるが、ムーンフェイズの部分を「1年で一周するダイアルにしたい」という機能そのものを変更するリクエストがあったときには、何パターンものデザイン画を作成し修正を重ねて、デザインが決定した。

また、「家紋をどこかに入れて欲しい」というリクエストには月の満ち欠けを表すムーンフェイズの窓を、依頼主の家紋である三盛桜のモチーフに仕上げた。

このように、依頼主からの要望を受けた上で、初めて新しい挑戦をすることもあるという。

「私ひとりでは思いつかなかったアイデアや、挑戦することがなかっただろう技法に取り組むことができます。お客さまと一緒に作品をつくることによって得られる楽しさのひとつです」

「依頼主がどれだけの価値があると思うかどうか。何か本質的な価値があるわけではなく、完璧な時計をつくるということはないんですね。お客さまと二人で理想と思えるものをつくれたらいいな、と思っています」

さらに菊野さんは、こうした緻密な時計づくりのプロセスを念入りに撮影し、オリジナルの写真集を制作。完成した時計とともに依頼主にプレゼントしている。

「写真集は、ひとりの時計師によってどのように時計ができたか、という成長記録のようなもの。出来上がるまでには膨大なストーリーがあるので、その一部でも感じてもらえたらと思っています」

和時計シリーズで表現、江戸時代の「不定時法」

また、菊野さんの和時計のシリーズでは、日本で江戸時代に独自に発達した「不定時法」という時刻制度を表示している。

現代の「定時法」は1日を24等分しているが、「不定時法」では昼と夜をそれぞれ6等分し「一辰刻(いっとき)」としている。

「不定時法」は、日の長さに左右されるため、季節によって時間の間隔が変わっていく。

たとえば、上の写真の「和時計改」(1980万円)では、文字盤上のインデックスが日々自動的に動く。日の長さによって、その間隔が変化するアイデアを時計で表現した。

「農作業をしていた昔の人にとって、不定時法は便利な時間ですよね。ヨーロッパでは、自分たちの生活を時計に合わせたんですけど、当時の日本人は自分の生活の時間に時計を合わせたんですね。現代なら休日だけを不定時法で生活してみても面白いかもしれません」

たしかに、四季とともに移りゆく「太陽」を基準とした時間で生活することで、産業化された効率を重視する現代社会とは異なる時間感覚を体感できそうだ。

菊野さんは、さらに激変する“時間の流れ方”について続ける。

「昔は手紙でやりとりしていたわけですよね。それが電話になり、メールになり、LINEになった。だからそのペースに慣れた今、私たちは10分でも遅刻したら相当待たせたように感じてしまいます」

「どれも人のために作った技術のはずなのに、逆にそれに踊らされているように感じます。便利さのせいで、どんどん忙しくなっている部分もありますよね」

独立時計師が、自衛隊時代に培った感覚

なぜ菊野さんは、独立時計師という世界でも稀少な職人となったのだろう?

1983年、北海道深川市に生まれた菊野さんは、小さい頃からレゴやプラモデルをつくることがとにかく大好きだった。

自然とものをつくる仕事に憧れたが、一般的なメーカーはそれぞれの工程を別の人が担当する「分業」が基本であることに違和感を覚えた。ゼロから最後まで、自分でつくりたいという思いが強かったからだ。

そんな菊野さんが高校を卒業後、初めて就職したのはなんと自衛隊だった。2001年のことだ。

「通っていた高校に、自衛隊の広報の人が案内に来たんです。そのとき自衛隊には整備の仕事があることを知りました。民間では触れられないような機械を整備できるなんて面白そうだなと」

希望通り、ライフル銃などをメンテナンスする整備の仕事についたが、最初の研修では自衛隊ならではの厳しい訓練もあった。

「訓練の経験は大きかったですね。『みんな失敗するんだ』と学べました。たとえば、訓練で誰かが失敗すると連帯責任でみんなで腕立て伏せをやったりするんですよ。どんな優秀な人でも失敗してしまう。失敗を責めるより、次はどうしたら失敗しないかを考えるほうが大事だとわかりました」

菊野さんはその後、徐々に整備の仕事に慣れていったが、マニュアル化された仕事には飽き足らず、職人的なものづくりに携わりたいという気持ちが増していった。

思いがけず、時計の魅力に憑かれたのはそんな時だった。

「上官が(スイスの高級時計ブランド)オメガのシーマスターという時計を見せてくれたんです。30万円くらいだったと思います。当時、自分は自衛隊の売店で買った1000円の時計をしていたので、そんな高価な時計があること自体が驚きでした」

「それで、本屋さんでふと時計雑誌を手に取ってみたんですよ。すると時計の中身のゼンマイの写真が載っていました。初めて機械式時計という存在を知りました。こんな世界があるんだという驚きがあって、一気に魅了されました」

こうして菊野さんは2005年、自衛隊を除隊。東京の専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジの時計修理専門のコースに入学した。

学校で学べるのは、社会的に需要のある時計修理の分野だったが、やはり「ゼロから時計をつくってみたい」という思いを抑えることはできなかった。

そんなときに、テレビのドキュメンタリー番組で観た江戸末期の天才職人で東芝の創業者・田中久重の「万年時計」に心惹かれたのだという。

細やかな金属加工、西洋の時計技術などを駆使して作られた、芸術作品としても名高い精巧な作品だった。

「これを見たのが最初の衝撃でした。当時と比べると自分の環境は恵まれている。自分で時計をつくることができるんじゃないかと思いました」

菊野さんは2008年に専門学校を卒業。就職はせず、学校に研究生として残り、時計づくりに没頭することとなる。

江戸時代の時計にまつわる文献を漁りながら、独自に和時計の制作を進めていった。

あるとき、通訳者の知人の紹介で、世界的に著名な独立時計師フィリップ・デュフォーさんに時計を見てもらう機会に恵まれた。菊野さんは、スイスまで自作の和時計を持ってデュフォーさんに会いに行った。

デュフォーさんは、菊野さんが限られた機材しかない環境で、日本の伝統文化を細やかに時計で表現していることを大きく評価。翌年2011年の世界最大の時計見本市「バーゼル・ワールド」で展示をしないかと誘ってくれた。

それは「独立時計師アカデミー」に入るということを意味していた。

このときのことを、菊野さんは「一瞬迷ったんですよ」と本音を明かす。

「自分のレベルでアカデミーの看板を背負って時計をつくっていいんだろうかと。その一瞬にいろんな思いが渦巻いたけれど、でもやっぱりどんな批判をされようとも、自分は時計をつくることがとにかく楽しい。それをやらないという選択はないと思いました」

菊野さんが、独立時計師として生きていくことを決意した瞬間だった。

手づくりにこだわる理由

分業が当たり前の時計づくりの世界だが、独立時計師は設計、部品づくり、加工、組み立てまで、ほぼすべてをひとりで手がける。

菊野さんがこだわるのは、あくまで手づくりであること。

コンピュータを搭載した自動機械の方が効率はいいが、あえて手動の機材を購入して手の感触を大事にしている。

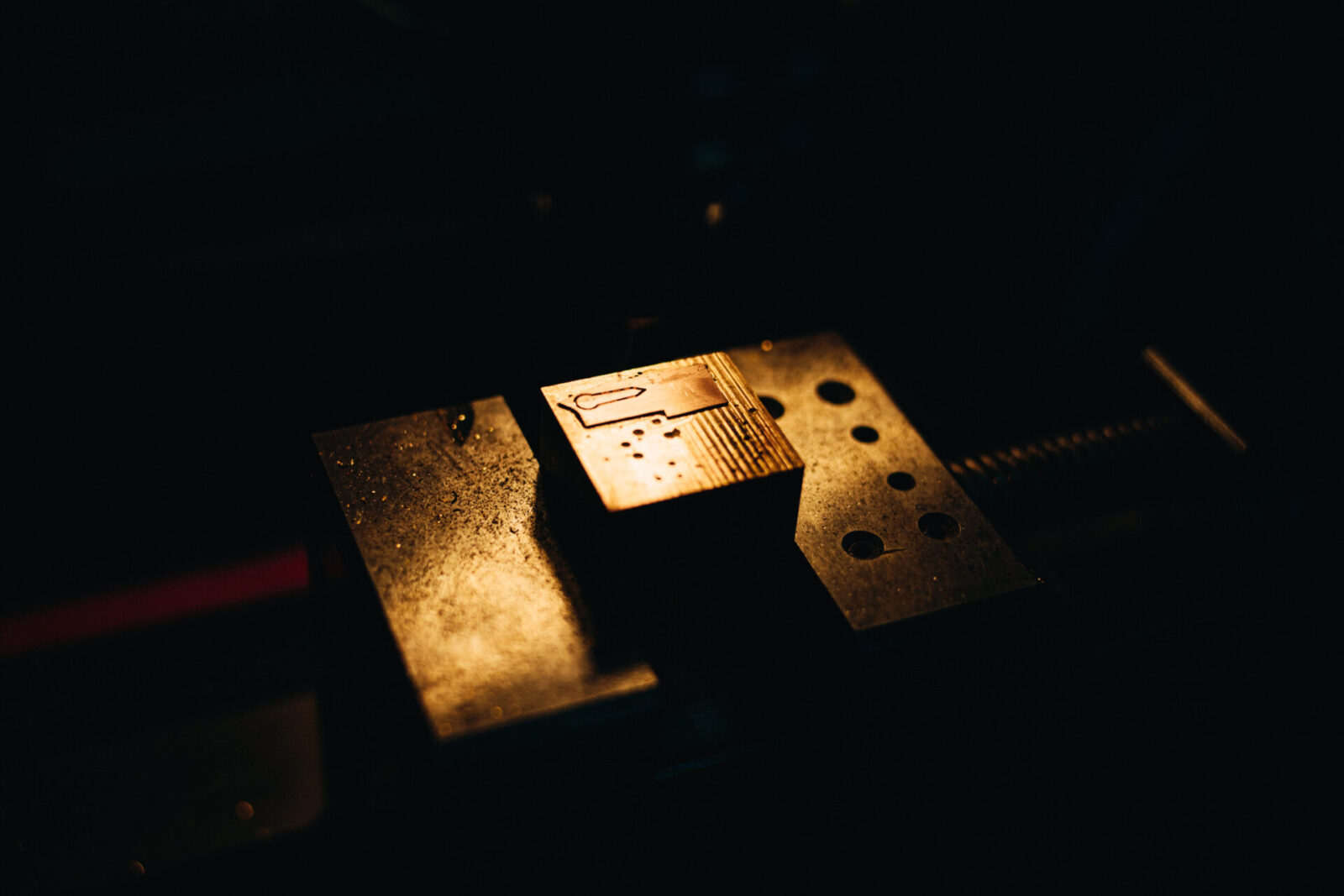

たとえば、部品を削るために使う彫刻機。テーブルにセットした拡大原盤を絵を描くようになぞることで、原盤の形状を縮小するかたちで削ることができる。

実際に、削り上げてサイズなどを調整した部品を組み立てていく作業を見せてもらうと、少しでも息がかかると崩れてしまうかのような細やかな作業が続く。

作業場には、精巧な時計づくりを支える使い込まれた工具が佇んでいた。

なぜ、菊野さんは手間と時間のかかる手づくりにこだわるのだろう。

「やっぱり自分の手でものをつくるのが楽しいんですよね。一般的には『消費者を喜ばせたい』とよくいいますよね。でもそれだけじゃなくて『つくっているほうも楽しくないともったいない』と思うんです」

独立時計師が考える「最高のものづくり」

最後に、菊野さんにとって理想的なものづくりとは何かを聞いた。

「最小の資源で、最大の喜びを生み出せたら、最高のものづくりだと思います。人にとってもいいことだし、環境にとっても持続可能的です」

「手づくりの時計は生産効率は低いですが、生産性は決して低くありません。手首の上に乗るほどの僅かな金属が人の技や思い、紡ぎ出されるストーリーによって数百万、数千万円もの価値が感じられるものに生まれ変わるのです」

菊野さんが手がける時計を間近で眺めると、卓越した技術と豊かなアイデア、そして手の仕事から生み出される厳かで洗練された雰囲気をまとっていた。

その背景には、溶けるような時間のなかで熟成された数々の物語があった。

写真:西田香織

1990年、長崎生まれ。フリーランスのライター。本の著者をはじめとした文化人インタビュー記事など執筆。最近の趣味はネットでカピバラの動画を見ること。

お茶どころ鹿児島で生まれ育つ。株式会社インプレス、ハフポスト日本版を経て独立後は、女性のヘルスケアメディア「ランドリーボックス」のほか、メディアの立ち上げや運営、編集、ライティング、コンテンツの企画/制作などを手がける。