沖縄本島南部の南城市にある広大なハーブガーデン。太陽の光をいっぱいに浴び、無農薬でのびのびと元気に育った植物の中を歩いていると、自然と身体中にパワーがみなぎり、清々しく晴れやかな気分になってくる。

この楽園のような薬草畑を作ったのは、「沖縄長生薬草本社」の創業者で会長の下地清吉さん。

琉球大学と共同研究した素材を活用した、ウコンのサプリメント『琉球酒豪伝説』などで知られる同社は創業以来50年に渡って無農薬栽培のハーブを、ここ沖縄で栽培してきた。

「医食同源の考え方で、沖縄では今も薬草を活用します。道端に生えている草も、よく見ればみんな薬草だらけ」

明るく快活でユーモアあふれる下地さんは、時にジョークを交えて楽しそうに説明しながら、薬草畑を案内してくださった。

現在も日々自ら畑へ出て、植物たちの世話に忙しい。薬草への深い想いと志を持つ下地さんと一緒に農園を歩き、薬草を体感しながら話を聞いた。

(取材・文:江澤香織 写真:江藤海彦 編集:川崎絵美)

おばあの言葉を信じて、薬草への興味が深まる

下地さんは1945年(昭和20年)の沖縄県宮古島生まれ。

その当時、小さな島には病院がなかった。子どもの頃、病気や怪我をしても簡単に病院には行けず、自分たちでなんとかするしかなかった、という。

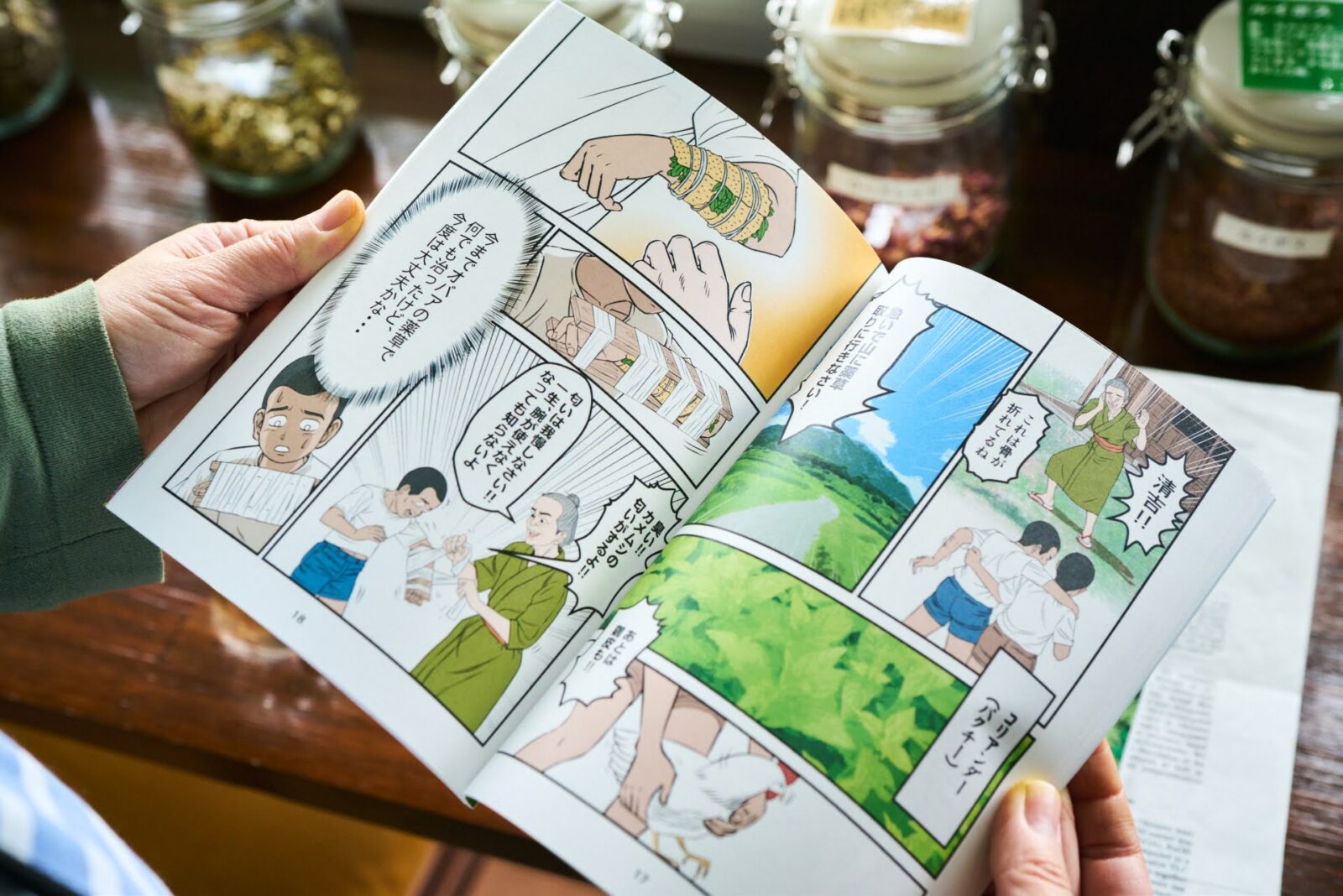

「おばあ(祖母)が僕を野山に連れて歩いて、熱が出たときはどうするか、怪我をしたらどうやって治すか、野草のことをあれこれ教えてくれました。風邪を引いたときも、近所に生えている野草を煎じて飲ませてくれました」

下地さんが小学生だったあるとき、木登りをしていたら、木から落ちて腕を骨折してしまった。

するとおばあは、怪我した下地さんの腕に鶏の皮とコリアンダーの葉を巻き、木の板で固定した。こんな治療で本当に治るのかと半信半疑だったそうだが、数カ月後、腕は何の問題もなくきれいに治ってしまったのだ。

「沖縄のおばあは、みんな何でも知っているさあ。こういう環境で暮らしていたら、自然と薬草の知識がつくんですよ」と下地さん。

そんな幼い頃の経験から、薬草の不思議な力に惹かれていった。その興味はどんどん深まり、大人になっても暇さえあれば薬草の採取と栽培、研究に多くの時間を費やした。

沖縄で代々伝えられてきた先人の知恵と自身の研究を、世の中の人々の健康にもっと役立てられないだろうか。

そんな強い想いが湧き上がり、1972年(昭和47年)に「沖縄長生薬草本社」を創業した。

まだ見ぬ薬草を求めて世界の果てまで

「沖縄長生薬草本社」には、全部で4500坪(14876平米)ほどの広大な薬草畑がある。栽培している薬草の種類は1000種以上。下地さんももう全部は把握しきれていないというほど、膨大な種類の植物がもりもりと元気に生い茂っている。

栽培は50年以上ずっと無農薬だ。薬草製品を製造する工場と共に、品質・安全管理システムISO22000を取得し、有機JAS認定も受けている。

「これはバナナミント、ちぎって香りを嗅いでみて。こっちはメキシカンスイート。かじると甘いよ。これらはみんなミント。ミントだけで30種類くらいはあるかなあ」

農園を歩きながら、下地さんはひとつひとつ植物の名前や特徴を丁寧に教えてくれる。一緒に手で触り、匂いを嗅ぎ、かじって味をみると、同じ品種の植物でも、それぞれ全く違った個性があって面白い。

下地さんにくっついて歩き、植物のことを知れば知るほど興味が増してくる。

下地さんの薬草探求は沖縄県内だけにとどまらない。日本はもちろん、世界のあちこちまで薬草探しの旅に出ている。薬草を求めてどこまでも——。まるで高知出身の植物学者、牧野富太郎博士のようである。

「ここにあるのは在来のものが多いけれど、20%くらいは海外から運んできたものだね」

「モロヘイヤ、高麗人参、ドラゴンフルーツとか、ローゼルもね、全部僕が日本に最初に持ってきて紹介したんですよ。だいたい100種類くらいはあるんじゃないかな。世界の何カ国へ行ったのか、もう分からないけれど、アジアが多いかねえ」

過酷なモンゴルの山奥や、中国と北朝鮮の国境にある白頭山まで登り、高山植物を探したという冒険話も。

「まあ半分は遊びながらやらんとね。彼女でも一緒だったら楽しいんだけどね。同行するのはいつも男連中ばっかりさあ」と笑いながらユーモラスに話す。

そんな人柄のせいか、下地さんは人気者だ。畑を歩いていると、ときどき若いスタッフや、このハーブガーデンが好きで手伝いに来ているという女性が「会長、こんにちは!」と親しげに話しかけてくる。

畑を悠々と気ままにかっ歩する猫たちまで下地さんの後にくっ付いてくる。植物だけでなく、人や動物からも慕われ、頼りにされ、みんなの先生であり、みんなのお父さんみたいな存在でもあるようだ。

宇宙まで飛び立った偉大な琉球の薬草、ウコン

下地さんが特に力を入れている薬草のひとつがウコンである。「沖縄長生薬草本社」では、ウコンを使った商品を数多く製造・販売している。

沖縄では琉球王朝時代から、健康のための食材として親しまれてきたという。ショウガ科の一種であるウコンには、春ウコン、秋ウコン、白ウコンなど色々な種類があり、下地さんが自社で独自に改良した秋ウコンの新品種、沖縄皇金ウコンもある。

これは通常の秋ウコンに比べて大きさが5倍あり、草丈も葉も大きい。抗酸化効果が期待できるクルクミン含有量がかなり多いことが判明し、今も大学と共同で研究が続けられている。

生のウコンをほんの少しかじってみると、身体中に電気が走ったような、強烈に痺れる苦みに驚く。かじってからしばらくしても、体の中がポカポカするほど強いパワーを感じる。

「沖縄長生薬草本社」の商品で特に有名なのは、お酒を飲む人であれば、きっと名前を聞いたことがある人も多いであろう『酒豪伝説』という名前のサプリメントである。

かなりキャッチーでインパクトのあるネーミングだが、実はこのサプリは、お酒を飲む飲まないに関わらず、毎日の健康維持のために作られたものなのだという。

原材料は無農薬栽培で、保存料・着色料・防腐剤・酸化防止剤などは一切使っていない、100%天然のサプリである。

ウコンを使った商品は、天皇杯、農林水産大臣賞等、数々の賞を受賞し、2006年には天皇皇后両陛下に拝謁、内閣府沖縄振興功労者表彰を受賞している。

2011年には米国航空宇宙局(NASA)のスペースシャトル「ディスカバリー号」(STS-128)に乗って自社のウコンが宇宙へも旅立ったというのだからすごい。

「宇宙人にも、ウコンが健康にいいと知られちゃったかもしれないねえ」と下地さん。

自社の畑で薬草を育て、様々なハーブティーに

自社の畑で育てた薬草で作った様々な種類のお茶も、ここの特徴的な商品だ。会社を立ち上げた当時は全く売れなかったそうだが、全国を回って地道に努力を続けたことで、次第にその健康効果を実感した消費者の声が増え、薬草茶の良さが認められるようになってきたという。

38種類もの薬草を配合したお茶を飲ませてもらった。

頭、体、足、つま先など、人体の部位である38箇所を薬草で表現しているそうだ。ウコンはもちろん、どくだみ、ローズヒップ、レイシ、ベニバナ、ケール、グアバ、サルノコシカケ、コリアンダー等々、錚々たる薬草が入っている。

ブレンドは下地さん自身が考えて作っているという。薬草と聞くと苦そうなイメージでやや敬遠しがちだが、実際に飲んでみると、クセがなくまろやかで、むしろおいしく飲めるお茶だった。

「お茶は非常に体に優しいんですよ。いくら飲んでも薬のように副作用があるわけではないし、天然の成分を摂取できるので安心です」

ハーブガーデンの敷地内には、ショップやカフェレストランがあり、ハーブティーをブレンドできるワークショップを開催している。

ずらりと一列に並んだ瓶の中には、ひとつひとつに違う種類のドライハーブが入っており、自由に組み合わせることができる。

「自分で好きなように、世界で一つだけのハーブティーを作ってちょうだい。おいしいのができたら、僕に教えて」と下地さん。

色、香り、味などを考えながら、たくさんのハーブの中から配合を決めていくのはなかなか難しいが、自分好みのハーブティーを作れるのは楽しく、取材チーム全員が夢中になった。

沖縄の豊かな自然を実感しながら五感を駆使してハーブと触れ合っていると、下地さんが薬草に夢中になる気持ちもわかってくる。

薬草の力で、健康な暮らしを多くの人に届けたい

薬草畑を巡った後、下地さんが様々な種類の葉が盛られた新鮮なサラダを山盛り用意してくれた。

全てこの畑で採れたものばかり。不思議な形の葉、見たことのない葉もあるが、どの葉もおいしく食べられる野菜であり、体に良い作用をもたらす薬草でもある。

畑で元気に育ったフレッシュな薬草を手で触り、摘んで味わってみると、ここに並んだ野菜もまた薬草なのだと感じられた。

「医食同源の考え方で、沖縄では今も薬草を活用します。道端に生えている草も、よく見ればみんな薬草だらけ」

薬草は食に通じる身近な存在。沖縄には昔からいわれてきた「ぬちぐすい」という言葉がある。ぬち=命、ぐすい=薬で「命の薬」。人の心と体を元気にしてくれるものを意味する。

おいしくて体に良い食べ物は、まさにぬちぐすい。沖縄にはそんなパワーあふれる食材が数多く存在する。「食べ物は命を作るものだ」と下地さんはいう。

中国最古の薬物書に「神農本草経」というものがある。神農とは、4000~5000年前の中国の神様で、薬祖神として祀られている。

自らが草木を服用して人間に役立つものか、あるいは毒のあるものか、多くの薬草を分類し、民衆を救ったと伝えられる。

その伝説に基づいてまとめられたのが「神農本草経」である。その書物によると、1年と同じ365種類の植物・動物・鉱物が薬として集録されており、上薬(命を養い、長期の服用が可能)・中薬(病気の予防や治療に効果があるが、利用を誤ると毒になることもある)・下薬(病気の治療に利用できるが毒性も強く長期の服用は不可)の3つに分類されている。

現代の分類も、これとよく似た分類に考えられており、今日の医学の発展の礎ともなっているそうだ。

下地さんは長期に服用しても害のない、上薬とされるものしか扱わない。各地の医療系大学と一緒に、薬草の効果・効能や安全性について、常に更なる調査・研究を続けている。把握しきれないほどたくさんある研究論文を見せていただいた。

薬草への飽くなき探求と熱意はまだまだ当分収まりそうにない下地さんだが、その原動力はどこにあるのか?

「これは仕事であって、遊びだから。自分の本当に好きなことをやっています。どれだけ苦労しても、遊びだって考えれば楽しめるんですよ。楽しいことを自分だけじゃなく、世の中のために、人類のためにすればいいんです」

「誠意」「清潔」「精一杯」を合言葉に、より多くの人々に「健康で幸せな笑顔」を届けたい、というのが下地さんの想いであり、会社の使命としても掲げている。

毎日畑に出て、薬草たちを元気に育てるために農作業に精を出している下地さんは、もしかしたら現代の神農なのかもしれない。不思議な力が湧き出てくるような、この広大な薬草畑を、沖縄へ来る機会があればぜひ体感してみてほしい。

フード・クラフト・トラベルライター。企業や自治体と地域の観光促進サポートなども行う。 著書『青森・函館めぐり クラフト・建築・おいしいもの』(ダイヤモンド・ビッグ社)、『山陰旅行 クラフト+食めぐり』『酔い子の旅のしおり 酒+つまみ+うつわめぐり』(マイナビ)等。旅先での町歩きとハシゴ酒、ものづくりの現場探訪がライフワーク。お茶、縄文、建築、発酵食品好き。

お茶どころ鹿児島で生まれ育つ。株式会社インプレス、ハフポスト日本版を経て独立後は、女性のヘルスケアメディア「ランドリーボックス」のほか、メディアの立ち上げや運営、編集、ライティング、コンテンツの企画/制作などを手がける。

ひとの手からものが生まれる過程と現場、ゆっくり変化する風景を静かに座って眺めていたいカメラマン。 野外で湯を沸かしてお茶をいれる ソトお茶部員 福岡育ち、学生時代は沖縄で哺乳類の生態学を専攻