酒、タバコ、茶、コーヒー……栄養の摂取ではなく、覚醒や鎮静を得るために口にするものを、われわれは「嗜好品」と呼ぶ。人類はなぜ、一見すると生存に不可欠ではなさそうな嗜好品を求めるのだろうか。

そもそも「嗜好品」は日本語に特有で、他国語に訳出するのが難しい不思議な言葉だ。初めてこの言葉を使ったのは、森鴎外と言われる。1912年に発表した短編小説『藤棚』で、嗜好品を「人生に必要」で、「毒」にもなるものと表現した。薬にも毒にもなる、曖昧さと両義性をはらんだ「嗜好品」。『DIG THE TEA』では連載シリーズ「現代嗜好」を通じて、嗜好品が果たす役割やこれからのあり方を、第一線の知識人との対話を通じて探っていく。

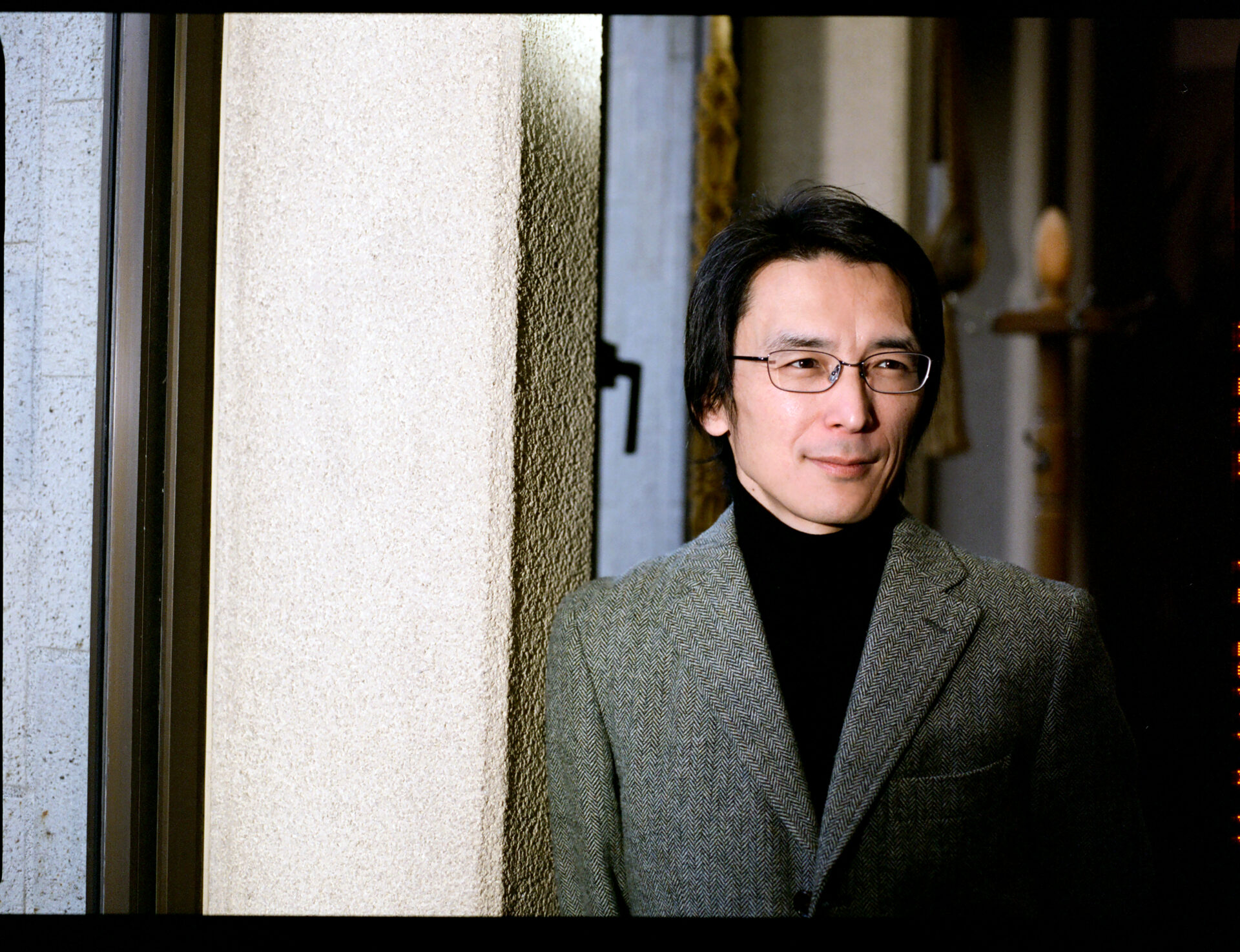

第2回は、哲学者の國分功一郎をたずねた。博士論文を書籍化した『スピノザの方法』から近刊『はじめてのスピノザ』まで一貫して研究してきたスピノザ哲学をベースに、政治哲学から『暇と退屈の倫理学』『中動態の世界』まで縦横無尽に思索を繰り広げてきた國分は、「嗜好品」という問題といかにして向き合うのか。前編では、人間が人間らしく生きるため、そして生に不可避なストレスを解消するために必要な嗜好品が排斥されている現代社会の状況を検討したうえで、人間の思考に不可欠な「孤独」を生み出す嗜好品の役割を語ってもらう。

(編集・文:菅付雅信 編集協力:小池真幸&松井拓海 写真:佐藤麻優子)

嗜好品は「人間が人間らしく生きる」ための必需品

──嗜好品の役割やこれからのあり方について話をうかがっていきたいのですが、國分さんは2011年刊行の『暇と退屈の倫理学』で、タバコや葉巻について考察していますよね。

はい。あの本で論じたことの一つが、「浪費」と「消費」の区別です。古来、人間は「浪費」をしてきました。この浪費とは、必要以上に物を受け取ること。腹八分目ではなく、腹十二分目くらいまで食べて「あー、食った食った」と満たされることです。

ところが、フランスの社会学者ジャン・ボードリヤールによると、20世紀になって人間は全く新しいことを始めた。それが「消費」です。消費とは、物ではなく情報を受け取ること、いわば観念的な行為です。たとえば、グルメブームがいい例です。他人に「あそこに行ったよ」と言うために流行っている店に行くのは、情報を受け取っているだけなのであり、浪費ではなくて消費になるわけです。

「浪費」という言葉はしばしば悪い意味で使われますが、僕はこうして区別したとき、浪費は人間にとって欠かすことができない「贅沢」だと思っているんです。消費の特徴はそれが止まらないことです。情報は満足をもたらさず、いくら入れてもお腹いっぱいにならない。それに対して浪費には「満足(satisfaction)」が訪れるので、どこかで止まる。これが消費と浪費の一番の違いです。

腹十二分目まで食べるということは、二割は生存には必要ない、食べなくていいものを食べているというわけです。綺麗な服を着ていなくたって、死ぬわけではありません。その意味で浪費とは、人間が「生存」以上のものを目指すときに行われる行為です。人間はただ存在し、ただ生存している時、人間らしく生きているという感覚を得られません。人間らしく生きていると感じるためには、生存以上の何かが必要なんですね。

「わたしたちはパンだけでなく、バラも求めよう。生きることはバラで飾られねばならない」。僕は『暇と退屈の倫理学』の中で、こんな文章を書きました。バラは伝統的に尊厳の象徴でしたが、人間は単に生存しているだけでは、尊厳を得ることはできません。たまに十二分に食べたり、着飾ったりと、浪費の贅沢があってはじめて、人間は人間らしく生きることができる。そして嗜好品は、まさしく浪費の対象の一つです。生存に必要なわけではないけれど、生きていることの中に楽しみを導入するときに求められるものが、嗜好品だと思います。

──嗜好品は、人間が人間らしく生きるために必要であると。

そうです。ただ、『暇と退屈の倫理学』を書いた2011年から10年近くが経ったいま、少し付け加えたい点もあるんです。あの本では広い意味での快楽主義、つまり「みんなが本当に楽しめば社会は良くなる」という前提に立って、「楽しめていない」消費社会を批判していました。

でも、最近はそうして結果から逆算するだけでは不十分で、それ自体として尊重されねばならない「価値」を信じることも大事だと考えるようになってきました。「基本的人権の尊重」のような万人に当てはまる、尊重すべき価値を信じられなくなってきていることと、政治状況の悪化やヘイトスピーチの蔓延などとは切り離せません。だから望ましい社会を作っていく上で、単に「楽しむ」というだけではどうにもならないことがあるとも思うようになってきています。

それから嗜好品について何よりも指摘しなければならないのは、それが、人間が生きていくうえで不可避に発生するストレスを解消し、緊張をほぐしてくれるということです。人間は日々ネガティブなものを受け取りながら生きており、ネガティブなものと全くかかわらずに生きることは絶対にできない。スピノザも『エチカ』の中で「人間というのは非常に妬み深いものであって、人間から悪影響を受けずに生きていくためには、相当高度な技術を要する」と語っています。周囲からネガティブな影響を受けるのは不可避であり、それをある程度解消していかないと、人間は生きていけない。

タバコや酒や甘いものは全部、何かしらリラックスさせる機能を持っていますよね。行きつけのバーのマスターが見せてくれたソムリエ教本に、良いことが書いてあって。「お酒は必ず酔うし、身体も冷えるし、良いことはありません。でも、たったひとつだけ良いことがある。それは何物にも代えがたいリラックス効果があるところです」と。嗜好品について考える時はこの言葉をよく思い出します。

ストレス過多なのに、その解消手段が排除されている現代社会

──ただ、現代社会では、主に健康上の理由から、嗜好品がどんどん悪として排除されています。

そうですよね。みんなお酒も飲まない、タバコも吸わない、甘いものも食べない。それでいて狭苦しいジムに行き、ずっと止まらない機械の上をラットのように走っている。あの姿はどこか止まることなく消費を続ける消費社会のアレゴリー(寓意)にも思えます。修行僧のように健康になり、体型を維持し、汗をかくことが、ステータスシンボルになっている。19世紀から20世紀の頭にかけては、資本家はだいたい太っていて、お腹が出ていることは裕福の象徴でしたが、いまは肥満が貧困の象徴になっていますよね。エグゼクティブはみんなジムで鍛えて、スラッとしている。そうした流れの中で、嗜好品はどんどん肩身が狭くなっています。

他方で、いまの経済体制は、人間に強烈な負荷をかけるものになっています。というのも、現代の労働者には、強烈なフレキシビリティ、非常に高いコミュニケーション能力が要求されているからです。20世紀的な重工業が産業の中心ではなくなり、同じものを提供し続けることが許されない経済体制になっている。

重工業中心の経済体制ではやることが変わらないので、何十年も毎日同じ仕事を繰り返すわけです。それは人間にとって退屈ではあるけれど、習慣化していくという意味ではやりやすさもある。

ところがいまは、毎週、下手をすれば毎日ニーズが変わっていくし、それに対応しなければ利益が上がらないような経済体制になっている。だから日々いろんな人とコミュニケーションを取って、変化にフレキシブルに対応しなければいけない。ペットボトルのお茶は半年に一度味を変えないと売れなくなるらしいですし、スマートフォンもどんどんモデルチェンジしていますよね。しかも、モデルチェンジしたからといって、必ずしも売れるわけでもない。そうした経済体制の中で、労働者はものすごいストレスに晒されている。

──ストレスが増えているにもかかわらず、それを解消するための嗜好品がどんどん排除されていってしまっていて、かなり苦しい状況になっていると。

おっしゃる通りです。これからもタバコへの規制はますます強くなっていくでしょうし、たぶん次の標的はお酒ですよね。もちろんアルコールはかなり危険な側面もあるので、ある程度の規制は必要だとは思いますが、完全に禁止してしまうと、いろいろな軋みが出てくるでしょう。極限的に忙しくなって、極限的に気をすり減らすようになり、しかもそれによって生じるストレスを、タバコや酒で解消することもできなくなっていくということですから。

そうなったときに、人類の幸福はどこにあるのでしょう。人間の人間らしさには、ある種の野蛮さが含まれていると思うのですが、みんながそれを消し去っていこうと、ピューリタン的になっている。この状況を打開するためにも、嗜好品のようなものの価値が、再び理解されていかないといけないと思うんですよ。人がストレスをやり過ごすために何かを必要とするということは、当たり前で自然なことです。そうした余裕がある生活を取り戻していきたいと思っています。

「孤独」と「寂しさ」は違う。

──『暇と退屈の倫理学』では、別の切り口から嗜好品について論じた箇所もありました。ハイデガーによる、「退屈」を三つの形式に分ける議論を紹介していましたよね。「何かによって退屈させられること」である「第一形式」、「何かに際して退屈すること」である「第二形式」、「なんとなく退屈だ」という「第三形式」です。

そして國分さんは、第二形式こそが人間らしく生きることであると、それを否定的に捉えていたハイデガーを批判しながら主張されています。第二形式における気晴らしの一つとして葉巻を吸うことも挙げられていましたが、現代はまさにこの第二形式が失われつつあるということでしょうか?

そうですね。僕はハイデガーの考え出した区分けを引用しながら、彼とは異なる結論を導き出しました。第一形式は、単に仕事などに追い立てられて、焦っている状態。第二形式は、なんとなく日常の中でぼんやりとして、心の中がぽかーっとした状態。第三形式は、ほとんど病気に近いのですが、どこからともなく「なんとなく退屈だ」といった声が聞こえてくる状態です。

ハイデガーは第三形式を決断によって乗り越えることで、人間が自由になると言っているのですが、僕はそれには納得できなかった。タバコを吸ったり、お酒を飲んだりすると、ボケーっとして、自分の中が少し空虚になりますよね。人間の人間らしい生き方にはそういう状態が必要ではないでしょうか。第二形式との付き合い方を考えないといけないと思うんです。ボケーっとすること自体に罪悪感を覚えたり、退屈さを過大に恐怖するようになったりすると、人間が孤独でいられなくなる。孤独な時間は、人間がものを考えたりするために、とっても大事です。

哲学者のハンナ・アーレントは、「孤独(solitude)」と「寂しさ(loneliness)」は違うと論じています。孤独とは自分が自分と一緒にいる状態、まさしくタバコを吸ったりしながら、自分が自分と対面している状態です。ところが世の中には、自分と一緒にいることができず、一緒にいてくれる人を探してしまう人がいる。また人はいつだって孤独に耐えられるわけではない。その時に人が感じているのが寂しさです。自分と一緒にいてくれる他人を求める状態です。

孤独だからといって、人間は必ずしも寂しさを感じるわけではない。また誰もがいつでも孤独に耐えられるわけではない。寂しさを完全になくすことはできない。でも孤独のうちにあることは人間がものを考える上でとても大切です。人は孤独の中で自分自身と対話するのであり、それが思考なのだというのがアレントの結論です。

そうした孤独に向き合う時間は、まさに退屈の第二形式の中で得るものです。実際、ハイデガーは、日々の仕事に追い立てられて焦り続けている第一形式の退屈は「狂気」であるが、タバコを吸いながらボケーッとしている第二形式の退屈には「正気」があると言っています。ハイデガー自身も第二形式の退屈の必要性に気付いていたのではないかと思うんです。

こう考えてくると、ボケーッとする時間を生み出してくれる嗜好品は、とても大事だと思います。僕も研究が行き詰まったとき、一服していると「あっ!」と打開策が見つかることはよくあります。

「余計」は余計ではない。

──アーレントの「孤独」と「寂しさ」の区別、たいへん明晰ですね。自分と対話する孤独な時間を持つためにも、嗜好品は大切だと。

ただ、アーレントは少し、孤独の重要性を強調しすぎているとも思っていて。やはり人はどうしたって寂しさを感じてしまうものですし、誰かとうまくつながることも大事でしょう。そうしたつながりを作り出すことも、たとえばお酒を飲んだりすることがもたらす、とても大事な機能だと思います。

ある大学教員の友人が、こんなことを言っていました。いままで社会は、大学に対して「勉強だけをさせろ、余計なことをさせるな」と要求してきた。直近の20〜30年間は、大学の課外活動を規制する方向性で、キャンパスの作り方から制度のあり方まで「改革」してきたわけです。よく考えてみると、コロナ禍で実現したのはそうした大学改革の理想ではないでしょうか。学生は他の学生たちと交流もせず、課外活動もせず、ただ勉学だけをしなければならなくなった。「これまでの大学改革が求めてきた大学のあり方が実現されているじゃないか」というわけです。そして実際にこれが実現してみると、誰もがその問題点に気付く。彼に言わせれば「それ見たことか」と。

課外活動は大学生活にとって余計なものに思えるかもしれない。でも余計なものが本当になくなってしまったらどうなるか。いまコロナ禍で皆がそれを理解しつつあるのではないでしょうか。「たまに集まってお酒を飲む」といった行為は余計なものかもしれないが、その余計なものによって維持されていたことが確実にあったわけです。

今とは別の大学に勤めていた時のことなんですが、禁煙して喫煙所に行かなくなった時期があったんです。しばらくして気付いたんですけど、いま大学で進んでいることについてうまくイメージできなくなっていたんですね。どうしてだろうと考えたら、それまではいつも喫煙所で事務の人たちと会って、「あの件はこうなってますよ」とか話をしていたのにそれがなくなっていたことに気付いたんですね。それがすごく重要な情報だったことに後から気付いたというわけです。

今のコロナ渦では会議もすべてオンラインですから、大学の先生たち同士が実際に会う機会が全然ない。僕は2019年の4月から今の大学に勤めているんですけど、僕のような新任教員が会議の後、帰り道でちょっと分からないことを同僚の先生に尋ねるみたいなことが全然できなくなっている。だからもうわからないことだらけです。分からないことがあるとその都度メールなどで正式に質問しなければいけない。

授業も同じですね。終わった後に学生とすこしお喋りをしたり、そのお喋りを横で聞いている学生がいたりとか、そういう仕方で行われていたコミュニケーションが完全になくなってしまった。だからオンライン授業の後は、学生達と気軽に話す時間を取っているんですけど、それにも皆が参加するわけではないですしね。オンラインだけで信頼関係を構築し、細かい情報を集めていくのはとても難しいことです。オンラインでの授業や会議はあくまでも非常手段であることを今から強調しておかないといけないと思います。

こう考えると余計なものというのがどれだけ大切かよく分かります。でも、「余計」という言葉がよくないですよね。なんと言ったらいいでしょうか……。嗜好品も、生存にとっては余計なのですが、なにか別の言い方でその価値を表現しないといけないように思います。哲学は本質的なことばかり考えようとするので、「余計」のような問題には、あまり向き合ってこなかったんですよね。『暇と退屈の倫理学』のような研究もかなり少ない。「日本でこの問題を正面から扱ったはじめての本だ」と書評を書いてくれた人もいました。

──コロナ禍に際して、アメリカのメディアを中心に「essential」という言葉がよく使われるようになりましたよね。

スーパーで品物を仕入れ、商品を陳列し、レジで会計をしてくれている方々は普段決して高い給料をもらっているわけではない。しかし、その仕事がどれだけessentialであるか。そのことに社会は気付かされた。

ただこれはある種の皮肉を込めた表現として受け止める必要もあると思います。つまり、この言葉を真正面から受け止めて、essentialな仕事とそうでない仕事があるという風に考えていくと、ちょっと問題が起こるかもしれない。職業差別まではいかなくても、安易な仕事の分け方が出てきてしまう。ここでも社会にも人間にも「余計」が必要ですから、essentialという言葉だけで考えてしまうのは最終的にはよくないと思います。

》後編:「時間の余裕」を取り戻し、楽しむための「勉強」を。哲学者・國分功一郎

》連載シリーズ「現代嗜好」のこれまでの記事は〈こちら〉